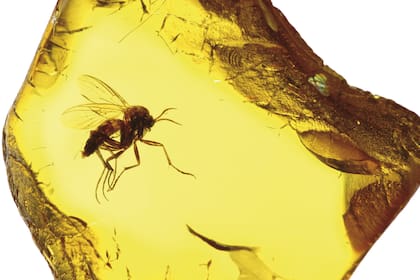

:: Durante 99 millones de años estuvieron así: en pausa, congelados en el tiempo. Apartados de la velocidad incontrolada del mundo, de sus caprichosas extinciones masivas, de sus dramas inagotables. Indiferentes a cada nacimiento y muerte de imperio, reino o gobierno, a cada irrupción de una obra de arte con el potencial de alterar la sensibilidad planetaria, ajenos a cada lanzamiento y caminata espacial, a cada pisada silenciosa en otro mundo, avispas, escarabajos, termitas, mariposas y moscas desafiaron la entropía al quedar apresadas en el ámbar.

Hoy, estas piezas translúcidas –amarillas, anaranjadas y rojas– son vistas por científicos y coleccionistas como cápsulas del tiempo naturales que iluminan el pasado y nos muestran fragmentos de cómo era hace millones de años la Tierra. Sin embargo, para miles de organismos que vivieron hace eones, este material representa la muerte: tumbas doradas para la eternidad.

Bastaba con que se apoyaran sobre un tipo especial de árboles, las coníferas, para que su suerte quedara sentenciada: entonces eran engullidos por una sustancia gelatinosa, un líquido viscoso de aspecto similar a la miel, una resina segregada como mecanismo de defensa por estas plantas leñosas frente a heridas e infecciones en su tronco y que tras millones de años se compactó, fosilizó, y quedó convertida finalmente en ámbar, un material que ha fascinado desde hace siglos.

Los antiguos chinos creían, por ejemplo, que al morir, el alma de los tigres pasaba a la tierra y luego se transformaba en pedazos de ámbar. Para los vikingos, en cambio, estas joyas naturales representaban las lágrimas de la diosa Freya, quien, según la mitología nórdica, lloró al no poder encontrar a su esposo Odín.

Para los egipcios, estas gemas eran el reservorio de la energía de su dios solar y muchas piezas incluso fueron encontradas en la tumba del faraón Tutankamón.

A lo largo y ancho de diversas culturas, el ámbar –llamado así por los árabes y que significa "lo que flota en el mar"– adoptó diferentes nombres: fue conocido como "incienso marino", "piedra mágica combustible" y "alatyr" en la antigua Rusia. Los fenicios lo llamaron "yainitar". Para los finlandeses, es "merikivi" (piedra marina).

Esta fascinación, de hecho, llegó a los oídos del escritor Michael Crichton y el hallazgo de una de estas piezas con un mosquito en su interior echó a correr en los 90 una de sus historias más famosas, Jurassic Park.

Un dilema para la ciencia

Más allá de la ficción, cientos de artículos científicos han surgido de los descubrimientos en ámbar. "En estos momentos estamos en un frenesí –indica el paleontólogo David Grimaldi, del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York–, casi una orgía de descubrimiento".

Uno de los más recientes fue publicado hace unas semanas por un equipo de científicos chinos en la revista Proceedings of the Royal Society B. "El ámbar es del Cretácico medio, aproximadamente de 99 millones de años, se remonta a la edad de oro de los dinosaurios", explica uno de sus autores, Cai Chenyang, de la Academia de Ciencias de China.

Las piezas de ámbar son increíbles porque funcionan como fotografías de antiguos ecosistemas y les permite a los investigadores tener una crónica detallada de la vida en un bosque tropical hace 100 millones de años.

Pero por más maravillosas que sean, no están desprovistas de polémicas y conflictos éticos. La gran mayoría de ellas son extraídas de minas ilegales ubicadas a 100 metros de profundidad en el Valle de Hukawng, en el estado de Kachin, al norte de Birmania (o Myanmar o Burma).

El verdadero auge minero del ámbar comenzó en 2010, debido a la demanda del mercado chino, lo que causó que decenas de miles de mineros migrantes de toda Birmania se dirigieran a esta región. En 2015, el descubrimiento de una cola de dinosaurio emplumado de 99 millones de años en ámbar incentivó más el contrabando. Dos años después, el ejército birmano intervino la zona.

Como registró en un informe la organización no gubernamental local llamada Kachin Development Networking Group, en 2017 las Fuerzas Armadas desplazaron a las poblaciones locales para controlar este depósito y hacer que sus generales se beneficien de un comercio con un valor estimado de US$1000 millones al año.

Desde entonces, esta situación arrincona a los científicos en un dilema ético: seguir comprando estas piezas a joyeros de la región (y así financiar indirectamente el conflicto armado) o boicotear este comercio y darles la espalda a los más invaluables tesoros biológicos.