Russell Banks y el misterio de la conciencia

En esta entrevista, el novelista y cuentista norteamericano, autor de los textos sobre los que se basaron las películas Días de furia y Dulce porvenir, habla de su vida, del alcohol como droga y de la manipulación a que se somete al pueblo norteamericano

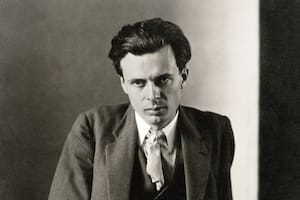

Russell Banks es uno de los escritores norteamericanos más célebres. Su biografía traza el perfil de un perdedor que fue redimido por su propia creatividad. Hollywood ha sacado de sus obras algunos de sus guiones más memorables.

Este novelista y autor de relatos -Losada ha publicado en España El ángel en el tejado , donde da lo mejor de sí-, más conocido por la versión cinematográfica de algunos de sus libros, como Aflicción (que le proporcionó un Oscar a James Coburn), nació en Nueva Inglaterra en 1940. Primero de su familia que completó una educación, fue plomero, dependiente de zapatería y vidrierista, entre otros empleos, antes de encontrar su sitio y su voz en la escritura desde que a los 35 años publicó su primera novela, Family life . Presidente del Parlamento Internacional de Escritores, su casa de madera de Saratoga Springs, donde vive con su tercera mujer y dos perros, está poblada de libros, memorabilia de sus viajes africanos y la atmósfera de una mente en ebullición que a menudo -y su literatura se convierte en una adicción irresistible una vez que se prueba- se adentra en la espesura de la identidad humana con una prosa mineral, táctil, profundamente esclarecedora.

- ¿Quién es el ángel de su propio tejado?

-El ángel es en esencia la musa, y supongo que la musa cambia de un momento a otro, de un presente a otro. Por lo que se refiere a los cuentos, imagino que mis ángeles serían los maestros del relato breve. A veces escribes para los muertos más que para los que todavía no han nacido, más que para el futuro. A veces tengo la sensación de que escribo para Chaucer, para James Joyce, para Sherwood Anderson, para Ernest Hemingway...

- ¿Tratando de ganarse su consideración para el futuro?

-Exacto. Bueno, ellos me inspiran, del mismo modo que haría un ángel sentado en mi propio tejado. Me instan a esforzarme, a subir mi propio listón, y en ese sentido son como los santos de mi universo.

- ¿Cuándo y por qué empezó a sentir que necesitaba escribir?

-Relativamente temprano, en la primera parte de la veintena. Escribía poesía y sentí que los cuentos estaban más cerca de la poesía que de la novela a causa de su propia forma y de la relación íntima que en ellos se establece con el lenguaje. Ser poeta fue mi primera aspiración literaria. Por supuesto que leía cuentos y me enamoré de esa forma de narrar. Pero fueron la música y la belleza de ese género lo que me atrajo, porque mantienen una correspondencia intrínseca con la forma y la musicalidad de la poesía. Eso me introdujo en la narración.

- ¿Cuán presente está la memoria de sus padres en lo que escribe?

-Planteada de esa manera, es una pregunta interesante. Mi padre está muerto desde 1979, sólo existe en mi memoria, y hasta hace relativamente poco tiempo era una presencia muy importante en mi escritura. De alguna forma, el padre ausente puede convertirse en una presencia más poderosa que un padre vivo y ése era mi caso. Nos abandonó cuando yo tenía 12 años, aunque volvimos a aproximarnos cuando yo ya era una persona adulta y pude conocerlo bien. Pero mi relación con él cuando niño fue turbulenta y difícil. Fue la figura paterna con la que me identifiqué como hombre. Yo era el mayor de mis hermanos y, por lo tanto, el que más tiempo pasó con él. Pero desde hace relativamente poco tiempo ha sido mi madre la que ha pasado a ocupar el primer plano, hasta el punto de haberse convertido en una presencia real y constante en mi imaginación y en mi trabajo.

- ¿Es la literatura una suerte de dolorosa forma de curación que usted quiere compartir con otros?

-No lo diría de esa forma. Me incomoda la idea de literatura como terapia. No me siento a gusto con esa noción. No creo que, en lo que a mí respecta como escritor, la literatura haya tenido una cualidad necesariamente terapéutica. Es cierto que salvó mi vida, porque creo que no habría podido sobrevivir física, moral o intelectualmente, si no hubiera sido por haber encontrado la manera de encauzar mi vida gracias a la disciplina que exige el arte, el oficio de contar historias. Creo que el hecho de contar es esencial en lo que se refiere a mi identidad y a mi propósito en la vida. Es mi forma de encontrarle sentido al universo, aunque parezca que no lo tiene. Mediante la literatura puedo adentrarme en el misterio que de otro modo me resultaría del todo imposible. Que otros puedan leer esas historias y encontrar más sentido a su existencia, o ser capaces de profundizar en sus propios misterios, miel sobre hojuelas. Me encantaría que así fuera, pero eso es algo que está más allá de mis propias intenciones.

- ¿Es su escritura, en cierto sentido, una forma de oración por la tristeza y la soledad que también abundan en esta orilla rica del mundo?

-Creo que el arte literario es una especie de oración, una oración no necesariamente por la salvación, sino en demanda de sabiduría, de tolerancia y de comprensión. Por eso creo que los ángeles ahí fuera son en realidad escritores muertos que son capaces de proporcionarnos esa sabiduría, tolerancia y comprensión.

- ¿El hecho de haber nacido en una familia obrera explica su estética, la calidad táctil de su prosa, la cautela a la hora de recurrir a la metáfora o embellecer la realidad?

-No lo creo. Creo que mi pasado particular ha contribuido sin duda a forjar mis ideas políticas, mis simpatías...

- ¿Pero más la ética que la estética?

-Sí, sí. Y mi atención. Yo soy muy consciente de la forma en que se ganan la vida mis personajes, su trabajo. Todos tienen trabajo o quieren uno. Y soy muy consciente de las condiciones en que se desenvuelven, porque fueron muy importantes en mi propio pasado. Pero no creo que más allá de eso hayan influido en mis valores estéticos o en mis prioridades artísticas.

- ¿Sigue confiando en el valor de la literatura para mostrar y tratar de comprender los aspectos menos complacientes de la realidad estadounidense y el significado de la existencia para tantas almas alienadas?

-¡Dios! Estos son tiempos duros para responder a una pregunta como ésa. Hace unas semanas pronuncié una conferencia en una universidad de Nueva Jersey. Había unas doscientas personas, de todas las edades, con ejemplares de mis libros. Y me dieron la sensación de que estaban agradecidos de que existieran esos libros, y especialmente en estos momentos. Para mí fue una experiencia muy reconfortante, porque a veces me invade un gran pesimismo acerca de la posibilidad de dejar alguna huella en la conciencia humana, sobre todo en esa parte de la condición humana que en los Estados Unidos adora la guerra y es tan opresiva y explotadora. Pero comparto lo que respondió Doris Lessing cuando le preguntaron si la literatura podía cambiar algo y dijo que las cosas no cambian en el centro, sino en los márgenes. Yo también creo que la literatura logra provocar cambios en los bordes. Y ésa es la experiencia que tuve el otro día en Nueva Jersey, en estos tiempos de George W. Bush, Rumsfeld y Cheney... La gente que estaba allí eran estudiantes, profesores, periodistas, un dentista, un abogado, gente que leía esos libros y que sentía que su conciencia había resultado afectada de alguna forma. Eso es todo lo que uno puede aspirar a lograr. Es algo, no es nada.

- ¿Cuál es la importancia del alcohol en el interior de Estados Unidos y en su propia vida?

-Es la droga disponible, especialmente en estos largos inviernos. Es cierto que está muy presente en las vidas de mis personajes y no sólo en mi mundo de ficción, sino también en mi propia existencia. Es la droga que disfruta de mejor reputación social y fama y resulta, por supuesto, ineludible. Mi padre era un alcohólico, y esa experiencia, desde luego, me afectó. Cuando la persona más poderosa de la familia es un alcohólico, todos sus miembros resultan marcados y sus personalidades distorsionadas por esa circunstancia. Soy perfectamente consciente de ello en lo que a mí respecta. No soy un alcohólico, aunque es una cuestión que evidentemente me preocupa, y sé que es peligroso, pero no tiene un papel muy importante en mi vida del mismo modo que lo tuvo, por ejemplo, en las de Hemingway o Faulkner y su generación.

-¿ Cómo sabe que una historia es un relato corto, una novela o una película?

-Creo que es tan difícil encarar el gran mundo armónico de una novela que, cuando se te presenta, lo hace con una fuerza y una autoridad irresistibles: no te detienes entonces a elaborar un cuento, porque el impulso es como una fuerza magnética. Es el mundo entero el que gira a tu alrededor cuando estás sumergido en la escritura de una novela, dejándote llevar, encauzando tu imaginación y forzándote a dedicarle una serie de años. Una novela tiene esas exigencias y necesita tanto de un lector constante como de un escritor constante, implica ese poder tanto para el lector como para el autor. Un cuento no suele tener esa suerte de fuerza irresistible, y viene a mí en forma de una música que es la del lenguaje y la voz del narrador. Se trata de imaginería y no del mundo complejo y acompasado que es la forma en que se me presenta una novela. No tengo problemas a la hora de marcar cada territorio, porque cada uno hace sonar un impulso completamente diferente.

- ¿Pero el impulso de escribir una novela, un cuento o un poema proceden de la misma fuente?

-La poesía y los cuentos puede que sí, pero no las novelas. Una novela es como un matrimonio [y se echa a reír]. Un cuento es como una aventura, un hermoso fin de semana.

- ¿Está todavía vivo el sueño americano en medio de esta era capitalista?

-Creo que el sueño está vivo en el sentido de que la imaginería es todavía muy evocadora para muchos estadounidenses, pero ha dejado de ser un sueño para convertirse en una fantasía. Y es una diferencia muy importante, porque lo que las fantasías pretenden es manipular y controlar a la gente. Pero creo que el sueño mismo está muerto, ahora no es más que una herramienta que se usa para explotar y manipular a la gente, para que acepte ciertas constricciones económicas y realidades estructurales que de otro modo resistirían, una forma de destruir los sindicatos o cualquier forma de organización de trabajadores de todo tipo, y evitar cualquier alusión a las clases sociales.

- Como dice uno de sus personajes, ¿cree que mediante el carácter podemos controlar el destino?

-No, no creo que podamos controlar nuestro destino. Una de las cuestiones que más me han subyugado es la lucha entre un personaje y sus circunstancias históricas, que es lo que le da al ser humano dignidad y nobleza, cuando se compromete en esa lucha. No tenemos dioses griegos que tracen nuestro destino, pero sí fuerzas económicas, fuerzas sociales e históricas que actúan en nuestra vida como al parecer intervenían los dioses del Olimpo. La primera tarea de la que habla Homero es ser consciente de esas fuerzas, es una de las maneras de empezar a luchar contra ellas. La mayor parte de los estadounidenses y de los ciudadanos del mundo son muy poco conscientes de la existencia de esas fuerzas; como resultado, están a su merced y son sus víctimas. Por eso también trato de escribir acerca de personajes que poco a poco y con dificultad se van dando cuenta de esas fuerzas y emprenden un combate que los dignifica.

- ¿Qué significa para usted la esperanza?

-Conciencia, creo. Lo que resulta milagroso en este mundo es la conciencia. La conciencia es para mí uno de los aspectos más misteriosos y milagrosos de la existencia. Y lo que para mí resulta esperanzador respecto a la conciencia es que puede expandirse, crecer mediante la experiencia, el contacto humano, pero también a través del arte, a través del lenguaje. Creo que es todo lo que me puedo acercar al término esperanza, porque soy bastante pesimista, por naturaleza y experiencia. Pero cuando veo la potencialidad de la conciencia, aunque sea en pequeñas dosis, me siento algo más esperanzado.

El cronista del naufragio

Con varias de sus novelas llevadas al cine (su obra maestra, Días de furia , por Paul Schrader, y Dulce porvenir , publicada en español con el título de Como en otro mundo , por Atom Egoyam) a Russell Banks, nacido en 1940 y uno de los mejores escritores norteamericanos de estos momentos, se lo ha definido a menudo como "el cronista del naufragio americano". Pero se trata de un cronista que va mucho más allá de inventariar pura y llanamente ese gran fantasma o tabú estadounidense de los fracasados, de los excluidos (Banks de vez en cuando dirige talleres de escritura en las cárceles de su país), de los que avanzan a trompicones, muchas veces sin levantarse jamás, por los márgenes innumerables que no aparecen en las historias oficiales. Los desheredados que, como a él le gusta decir, "tienen una vida tan rica y compleja como los lectores del New Yorker ". O, si se prefiere, los que viven la Gran Depresión como una época de depresión eterna, de la que jamás se recuperaron. Y lo que es más importante para él: aquéllos que arrastran ese estigma desde la infancia, una infancia marcada a sangre y fuego, como un destino imposible de revertir. Banks lo sabe más que nadie. Su niñez fue una niñez dura, implacable, sin contemplaciones. Más tarde, ya convertido en escritor, serán personajes recurrentes de sus novelas y relatos esos "niños perdidos", abandonados de un modo u otro, envejecidos prematuramente, que se tienen que enfrentar solos a un mundo hostil desde muy pronto.

Hijo de un plomero alcohólico y violento (protagonista encubierto de su obra Aflicción ) que pegaba a su mujer y sus dos hijos, Russell Banks tuvo que encarar cuando era niño el peor de los divorcios: la separación en un hogar de proletarios. Hogares en los que el drama automáticamente se dispara, multiplicado por cien. Pocos de esos hijos del desastre lograrían escapar a su destino: el hermano de Russell, Chris, moriría a los 17 años, cuando viajaba clandestinamente en un vagón de mercancías. El vagón se incendiaría y su cuerpo no se encontraría jamás. De su familia de obreros de New Hampshire, sólo él, el escritor, traicionaría las lacónicas estadísticas: a los 16 años recorría los Estados Unidos en un Oldsmobile robado; en 1968, gracias a una beca, se diplomó en literatura inglesa y pasó a ser profesor de la Universidad de Princeton. El resto es salvación y purga infinita de un pasado inclemente, a través de la literatura. Pero, sobre todo, a través del triunfo de una literatura poderosa, sobrecogedora y llena de desgarro.

Al castellano han sido traducidas sus novelas Aflicción y Como en otro mundo (Anagrama), La ley del hueso (Destino) y, más recientemente, su excelente colección de relatos, muchos de ellos autobiográficos, El Angel en el tejado (Losada).