Misivas apócrifas de autores que marcaron el ADN literario de María Negroni

En julio se conocerá “Cartas extraordinarias”, el nuevo libro de la escritora argentina. A continuación, anticipo del prólogo y el capítulo que tiene como protagonista a Mary Shelley

6 minutos de lectura'

6 minutos de lectura'

Este libro es una colección de cartas cuidadosamente apócrifas de aquellos autores que, para tantos niños y jóvenes argentinos, constituyeron la primera biblioteca. Esos autores, se recordará, venían encuadernados en tapas amarillas –la famosa colección Robin Hood– y los leíamos con avidez, fascinados por las aventuras de sus múltiples pequeños huérfanos. Allí estaban, entre otros, Herman Melville, Emilio Salgari, Hans Christian Andersen, Louisa May Alcott, J. M. Barrie, Charles Dickens, R. L. Stevenson, Carlo Collodi, Lewis Carroll, Jean Webster, Johanna Spyri, Jonathan Swift, los hermanos Grimm, Jules Verne, Mark Twain, Charlotte Brontë, Rudyard Kipling, Jack London y Daniel Defoe. ¡Qué maravilla de ADN literario!

Me he permitido, como corresponde, ser arbitraria: entre todos los autores de la colección, elegí solo a los que más me impactaron, dejando de lado a otros que no leí, o no me interesaron en su momento. También incluí a tres que, sin figurar en ella, fueron fundamentales en mi adolescencia: Mary Shelley, Edgar Allan Poe y J. D. Salinger.

Las cartas en sí, aunque inventan con descaro, no descartan la cita escondida ni intentan disimular un vínculo estrecho con las circunstancias biográficas, históricas y sociales que las rodearon. Tampoco los destinatarios se restringen a un único rol: a veces, son personas de la vida real; otras, figuras que tal vez podrían haberse conocido pero no lo hicieron (como Louisa May Alcott y Emily Dickinson); otras, por fin, corresponsales imposibles por anacrónicos. Incluso, escribí cartas del autor a su personaje o del personaje a su autor.

Hay, sin embargo, un hilo común y ese hilo es, sin duda, la empedernida reflexión que cada carta emprende, casi con saña, en torno a los costos de la actividad literaria. El resto son las formas más o menos ruidosas de esa reflexión, los temas que la exacerban o enmascaran: el deplazamiento como gestualidad épica, la pregunta por la calidad del dolor, los espejismos de la ambición, la gran anomalía del amor, las sombras de la noche mental y, en general, el desconcierto frente a los “tiempos difíciles”.

Escribirlas fue para mí, por eso, un doble premio: no solo me pasé un año sumergida entre los libros que me marcaron como pequeña lectora, sino que pude acercarme, por interpósitas voces, a las aristas más vertiginosas de esas mismas preguntas que me formulo hace tiempo, cada vez con más urgencia.

Perderse, escribió Clarice Lispector, es un encontrarse peligroso. Me gustaría pensar que estas cartas no son reacias ni inmunes a esa promesa, que no la ignoran ni la temen, que son capaces de acatar, en su mobiliario mínimo de escenas, el milagro furtivo de esa gracia.

Mary Shelley

Villa Diodati, 18 de abril de 1840

Madre:

Esta carta no tiene principio ni fin. No he hecho más que escribirla toda mi vida, tratando de darte alcance, de pegar fragmentos infructuosos para armar tu figura, de ser yo misma un teatro de sombras para que pudieras materializarte en mí.

Verás que me encuentro, otra vez, a orillas del Bellerive, en esa morada enclavada en los Alpes donde escribí, hace más de veinte años, mi único libro verdadero.

He vuelto ahora con el último hijo que me queda. No para regodearme en la memoria de aquel lujo de sensaciones que fue mi juventud sino para enfrentarme a una intuición tardía: aquello que entonces escribí, sin saberlo, sabía de mi vida –pasada y futura– más que yo. Todo, absolutamente todo lo que ocurrió después, consta en esas páginas como premonición: mi esfuerzo vitalicio por resucitarte, mi encono de huérfana, el quehacer impío de mis artes, la muerte en serie de mis seres queridos.

¿Te das cuenta, madre? Me volví la autora de mis propios males. Y, a partir de ahí, quedé condenada a leer el relato de mi desventura, como si yo misma fuese mi propio vampiro.

La construcción de un monstruo: ¿cómo pudo ocurrírseme idea tan tremenda?

Habré querido impresionar a los poetas, siempre reacios a lo trivial de la prosa o, incluso, vencerlos en su ardor nocturno, su flirteo con la belleza lívida. No lo sabía entonces. No podía saber que al final de tanta audacia, sólo ganaría una pérdida.

Yo era joven, aplicada y rubia. Venía de un hogar poético y político, donde acudían seres abismales, proscritos, maravillosos. ¿Qué podía importarme que Byron viviera en el más estricto adulterio; que Claire se dejara llamar por él “maldita zorra”, o que el ingenuo y pesado Polidori se atribuyera poderes sobre todos? Yo florecía en la mañana conyugal, tenía a mi propio elfo que me llevaba, más allá de Suiza o del mundo, a montones de sitios donde leíamos juntos a Livio, Tácito y Virgilio. Él me instaba a alcanzar prestigio literario, a descifrar los secretos del cielo y de la tierra. ¡Qué felicidad! ¡Cuánta euforia en aquel invierno de mis sábanas!

Miro todo y vuelvo a ver el lago cristalino y los picos resplandecientes, y el pequeño puerto donde amarrábamos la barca. De ese tiempo, no ha quedado nada. Prontísimas en ocurrir las desgracias. Mi bebé. Mis bebés.

Uno por uno, me fueron arrancados por los males más torvos. Después el padre, la hermana, el marido. La tumba, ese innumerable cónclave presidido desde siempre por ti. Quedé rodeada de labios apagados.

Puede ser que delire (no lo creo). La memoria me destroza. Nadie que ordene lo que rompí. Cualquier sonido me sobresalta, como si anunciara al mensajero de un infortunio nuevo. ¿Soy yo la misma que remoloneaba aquí, lenta en sombras? ¿Yo, la compañera anciana de mis muertos? Me duele la cabeza. Ya no espero el premio de la realidad. ¡Qué débil me siento! Era esto, tal vez, el paraíso amniótico. Un vacío rodeado de negros bosques, ciervos arrogantes y ruinas encaramadas sobre precipicios, más allá de toda finis terrae. Si Shelley me viera en estos paroxismos de angustia, si pudiera sopesar mi alma aterida, celebraría mi demorado arribo a la Poesía de la Naturaleza.

¿Que por qué no vuelvo a casarme, como tú? Jamás.

En mi lápida escribirán: Mary Shelley. Es un nombre tan bonito, por nada renunciaré a él. Además, lo juro por la noche, nunca seré una afable derrotada.

Volveré a verte en la región de las brumas, madre. Allí podrás contestarme, ser tú misma un navío que zozobra, sin facciones en el rostro. Yo te escucharé respetuosa, para siempre reñida con la existencia.

Tuya afectísima,

Mary.

Otras noticias de Conversaciones

1

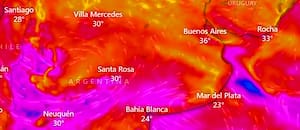

1Pronóstico del tiempo: cuándo vuelve el calor extremo a AMBA, según el último parte del SMN

2

2¿Qué profesiones van a desaparecer con la IA? Uno de los expertos argentinos más escuchados responde

3

3Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia

- 4

“Vende humo”: Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales israelíes por el “silencio” ante la guerra