Siete días sin carne... ni lácteos, ni harinas, ni alimentos cocidos

Con un cambio de alimentación radical, un cronista se hace crudivegano por una semana

Me despedí de la carne con unas milanesas de peceto a la napolitana, y de los postres, con una tarta de manzanas con una bocha de helado de crema americana. El desafío era inminente; ser crudívoro por una semana. Desde mi casillero de omnívoro, tendría que saltar dos -el de los vegetarianos, que no comen carne ni pescado, y el de los veganos, que prescinden de todo producto animal por razones éticas-, hasta llegar al de los crudiveganos, que sólo ingieren alimentos "vivos".

Sería un cambio de alimentación radical, como la película Super Size Me, pero a la inversa, por lo que creí necesario entrar en contacto con alguien especializado. El elegido fue Mariano Caino, uno de los referentes de esta movida en el país.

"La cocción arriba de los 42° mata el 80% de los nutrientes -me dijo en su casa, donde nos esperaba una mesa con los ingredientes y utensilios necesarios para preparar platos vivos-. El fuego convierte al alimento en otra cosa; las semillas con el fuego no crecen, se mueren. Asar verduras les quita el agua. Igual, lo que más me preocupa es que los alimentos sean orgánicos, sin agroquímicos."

Quise despejar dudas. ¿Frutas secas? Sí, claro. ¿Café? ¡No! Las semillas están tostadas. ¿Té? Es un acidificante? y para consumir dos gramos suelen ser cinco niveles de envases. ¿Mate? No aporta ningún nutriente. ¿Y alcohol? No es vegano, es una toxina que ingresa al cuerpo. Uff, sería más difícil de lo que imaginé.

El primer desafío llegó rápido: un ojo de bife con verduras que me ofrecieron durante el brindis anual del diario. Dije que no. Recién llegaba de lo de Mariano y podía decirse que ya había almorzado. Habíamos arrancado con un licuado verde (fruta con cualquier hoja que aporte clorofila), un clásico "crudi" para el desayuno. Me enseñó cómo hacer un ketchup a base de tomates secos y pasas de uva, unos fideos de zucchini que reemplazarían a las pastas el domingo y también probé el rawmesan , una especie de queso rallado, las galletas deshidratadas y hasta bombones de chocolate raw .

Lo que me costó mucho más, horas después, fue decirle que no a un mate o ver a un editor sacando un café de la máquina mientras yo cargaba mi enésimo vaso con agua.

Me habían hablado de la crisis depurativa, con posibles mareos, descompostura, dolor de cabeza o erupciones en la piel, pero no pensé que llegaría tan rápido. Esa noche luego de que mi mujer me preparara una ensalada de lechuga, tomate, champignones, apio y ají rojo, me agarró un tremendo dolor de cabeza que me llevó directo a la cama.

Llegar a la cocina al día siguiente y ver una taza de café con leche en el lavaplatos me dio envidia. Moría por un café. Ni siquiera uno con leche. Uno negro, bien oscuro. Me acerqué a la licuadora y preparé un licuado verde a base de kiwi, naranjas y un tallo de apio. Igual que el de Mariano, pero menos sabroso. ¿Serían las frutas no orgánicas? Me tomé medio litro que no pudo aplacar ese terrible dolor de cabeza que había vuelto y que me dejó tirado en el sillón. Se sumaron malestar estomacal, náuseas y un poco de mareo. ¿Sería más psicológico que físico? ¿Aguantaría una semana?

Fui al trabajo y esta vez, cuando me ofrecieron un mate, no pude resistirme. Desde ese momento, el mate se convirtió en mi desayuno, mi merienda y mi única transgresión. Lo único que superaría los 42°.

Incluso en un restaurante donde el chef se especializa en raw food , elegido para la cena, mis opciones en la carta se redujeron a la mitad. La entrada fueron hongos cocidos a 37°, con especias, mix de verdes, queso de castañas y una cracker raw . Los hongos fueron los más ricos que probé en mi vida. Para el segundo plato me trajeron unos palitos chinos metálicos por la misma razón por la que Mariano corta las verduras con cuchillos de cerámica: evitar que la verdura reaccione químicamente. Me recomendaron la hamburguesa de mijo napolitana y me di el lujo de decirles que no, para mí tenía que ser crudo. La elección fueron entonces unos rolls de masa deshidratada de semillas y alga nori, rellenos de vegetales. Cuando llegó el plato a la mesa, me decepcioné: junto a los cinco rolls , la misma galleta y la misma ensalada de la entrada. Primera conclusión: los sabores empezaban a repetirse. Segunda conclusión: lo orgánico sale caro, porque pagué cerca de 400 pesos, incluida la propina, por una cena para dos. También lo noté en el mercado orgánico al que fui al día siguiente, donde desembolsé cien pesos: el doble de lo que hubiera costado en la verdulería del barrio. Almorcé en un puesto raw y dejé que se me hiciera tarde para un encuentro con amigos porque no quería verlos comiendo pizza. Con tres días de crudivegano encima, no podría evitar las dos porciones de mozzarella más la clásica fainá. Cenar otra vez ensalada me molestó. Me fastidió pelar zanahorias, cortar tomate y rodajas de pepino un sábado a la noche. Le puse aceite de oliva y aceto balsámico. Ni siquiera me fijé si al aceto lo habían cocido, ahumado o deshidratado.

"¿Te hiciste vegano? ¿Crudivegano? Qué heavy "; "Desmotiva salir con alguien que no le gusta tomar y comer"; "Pienso en comida y bebida el 50% del tiempo. Sería imposible hacer algo así." Ésos fueron algunos de los comentarios que hicieron mis amigos. Sí, lo social resultó lo más complicado, mi momento de mayor debilidad. Ocho tragos pasaron por la mesa: martinis, whiskies, tragos ahumados, otros más frutales. Y yo con agua mineral. Me acosté con ganas de comer pizza, pero soñé que me compraba un yogur bebible. Lo guardaba en la heladera porque sabía que no podía tomarlo.

Durante los cinco días que duró mi alimentación crudivegana no sentí pesadez ni acidez, cosas con las que suelo lidiar. Tampoco volvieron los dolores de cabeza, ni siquiera me descompuse. Dejé de comer con los sentidos y bajé dos kilos. No existió esa ansiedad precomida, pero tampoco placer, salvo casos muy puntuales como esos hongos, un helado raw de menta granizada o un durazno que devoré una tarde como si fuera una barra de chocolate.

Me quedaban interrogantes. Gae Arlia, reeducadora nutricional que me recibió en su consultorio junto a una paciente, me enumeró diferentes motivos por los que alguien adopta una alimentación cruda: cuestiones de salud como la diabetes, espirituales, éticas como los veganos, o simplemente por cuestiones de belleza. "Pero, ojo, hay que adaptarse a la realidad que cada uno está viviendo. No es bueno agarrarse del librito sin mirar qué pasa alrededor", me dijo. No era cuestión de imponérselo, sino de disfrutarlo.

Yo no lo había disfrutado. Es cierto que busco una alimentación más saludable. Sé que podría incorporar a mis platos más pescado, más verduras, más frutas. No abusar de las harinas, lo más difícil de dejar. Pero la comida, para mí, sigue siendo uno de los placeres de la vida. No se trata de una postura hedonista, pero ¿por qué dejar de compartir un asado con mi familia o una pizza con mis amigos? Salir a comer al restaurante que sea y elegir los menús de la carta sin ningún condicionamiento. Al menos hoy, elijo eso.

A tener en cuenta Sabe la Tierra (www.sabelatierra.com) y Punto Verde (www.mercadopuntoverde.com.ar) son mercados orgánicos; Kensho (kensho-restaurante.blogspot.com.ar) y Buenos Aires Verde (www.bsasverde.com) ofrecen platos raw

Temas

Más leídas de Lifestyle

60 años de tradición. Aprendió a asar a los 14 y hace 5 décadas que tienta el paladar de los vecinos con su pollo a las brasas

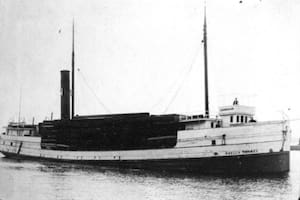

Después de un siglo. Hallan un barco maldito intacto que desapareció en 1909

Secreto. Levantaron el piso de la casa de George Washington y se toparon con un “tesoro” de más de 300 años