Una grieta que viene de lejos

Las divisiones de hoy forman parte de una tendencia histórica a consolidar posiciones homogéneas y unánimes que trazan una línea divisoria entre un "nosotros" y un "ellos" para dejar afuera a quienes no comulgan con determinada idea de patria o de sociedad

La así llamada "grieta" es una imagen exitosa que describe el enfrentamiento político y discursivo instalado por el kirchnerismo. Habla de dos posiciones enfrentadas que reposan sobre valores diferentes y sobre supuestos tan distintos que afectan la percepción misma de los hechos. Entre ambas partes no hay una base consensuada de datos de la realidad sobre los que discutir, por lo que ni siquiera es posible iniciar un diálogo. La grieta resulta verosímil porque puede aplicarse fácilmente a otras situaciones de nuestro pasado. Esa capacidad descriptiva –si no explicativa– está en la base de su éxito. Hoy la usa todo el mundo, para resolver cualquier cuestión, a veces de manera ligera. Conviene entonces tomar un poco de distancia.

Su mayor mérito consiste en que, a diferencia de "la brecha" –otra fórmula muy usada–, subraya el carácter quebrado, zigzagueante y sinuoso de una línea irreductible a conceptos generalizadores o a explicaciones sociales simples, pero que conforma a quienes se ubican a uno y otro lado. Su limitación consiste en que no dice nada sobre la minoría, reducida pero activa, que se niega a pensar en los términos antinómicos de la grieta y valora el debate, la disidencia, el matiz y el pluralismo.

Para entender lo que la grieta describe sin explicar conviene comenzar por el otro extremo: la unanimidad. En la Argentina moderna los fuertes enfrentamientos facciosos han reposado sobre una cultura que aspira a ser homogénea y unánime, resumida en dos palabras que se hacen una: "nación" y "pueblo". Usualmente cada una de las partes enfrentadas invoca su representación y el derecho a hablar en nombre del pueblo y de la nación, y denuncia a sus competidores como la expresión de los enemigos.

Desde el siglo XIX, la tendencia unanimista ha sido común en todos los países occidentales, pero su magnitud y virulencia fue diferente según la solidez de las bases liberales de su cultura política y, también, del grado de conflictividad generado por el proceso de incorporación y nacionalización de "las masas", como se las llamaba. La Argentina se construyó sobre bases liberales pero no fueron tan fuertes, a lo largo del siglo XX, como para moldear esa incorporación. Por diversas vías, esta situación estimuló la aspiración a encontrar un "ser nacional" que exorcizara las diferencias. Su largo y singular procesamiento –que apenas esbozaré– explica muchas de sus características actuales.

A fines del siglo XIX las elites dirigentes, abrumadas por el aluvión inmigratorio, buscaron en esa esencia nacional el apoyo para dar forma y encuadrar una sociedad babélica y crecientemente conflictiva. Con la misma clave romántica y antiilustrada que florecía en Europa comenzaron las discusiones sobre el dichoso "ser nacional", que llegan hasta nuestros días. Todos coincidían en su existencia y en la necesidad de fortalecerlo ante los embates cosmopolitas e ilustrados, pero sus definiciones eran distintas y excluyentes.

Lo que al principio fue una querella de intelectuales adquirió otra consistencia cuando ingresaron al ruedo voces potentes, con gran capacidad para moldear la opinión. El ejército nacional, con gran influencia desde principios del siglo XX, identificó la nación con el territorio, del que emanaba la nacionalidad. El enemigo eran los países vecinos, dispuestos a arrebatarnos alguna porción, o las grandes potencias, siempre amenazantes. Desde mediados del siglo XX, con la doctrina de las fronteras ideológicas, sumaron el comunismo y la "subversión apátrida".

La Iglesia, siguiendo la doctrina pontificia de entonces, declaró que la Argentina era una nación esencialmente católica, bajo la soberanía de Cristo Rey. El resto –otros creyentes, agnósticos, liberales, socialistas– eran en realidad unos huéspedes extraños, peligrosos y disolventes, que debían ser vigilados y aislados. Fue fácil el maridaje entre aquel Ejército y aquella Iglesia, concretado en 1943.

Las fuerzas políticas democráticas propusieron una versión propia de la unanimidad. Integraron la "nación" con el "pueblo" –el Volk alemán– , iniciando la exitosa variante populista. El radicalismo yrigoyenista y el peronismo, más allá de sus enormes diferencias, se presentaron como la expresión auténtica de lo nacional y popular, mientras que el "régimen falaz y descreído", "la oligarquía antipatria" o "los grandes poderes concentrados" encarnaban a sus poderosos enemigos.

Fueron tres perspectivas diferentes y a veces conflictivas, pero coincidentes en una forma: el campo social, político y cultural se divide en dos, "nosotros" y "ellos", y "nuestro" triunfo hace a la supervivencia del pueblo nación. Las tres se sumaron para moldear el imaginario cultural y configurar una matriz para interpretar la realidad que hasta conquistó a sus adversarios y cuya presencia recurrente advertimos cada día.

Para caracterizarlo, más adecuadas que la ideología resultan otras denominaciones, como sentido común, mentalidad, cosmovisión o subconsciente colectivo. Provenientes de distintas teorías, todas aluden a una conceptualidad lábil y a una enorme plasticidad, útil para aplicarse a las situaciones más diversas y encontrar en cada circunstancia a "nosotros" y al enemigo del pueblo. De ese modo, paradójicamente, la aspiración a la convivencia armónica propia de estas visiones se convierte en la fuente de interminables conflictos, expresados en lo que hoy llamamos "la grieta".

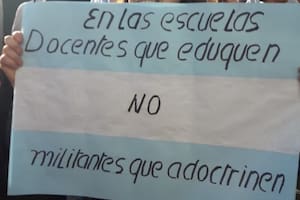

Hace poco Federico Pinedo subrayó la existencia de una buena parte de la sociedad argentina que es reflexiva y tolerante. Aunque simpatizo con su punto de vista, me temo que sea algo optimista. ¿Cuántos son los que viven al margen de estas pasiones identitarias? ¿Cuántos son capaces de pensar que ante un problema hay opiniones diversas y legítimas? ¿Cuántos admiten que las personas pueden alinearse de distintas maneras, según la cuestión que se trate? ¿Cuántos creen sinceramente en el valor de una buena discusión, en la que las diferencias no se conviertan en grietas? ¿Cuántos liberales hay realmente?

Me temo que muy pocos. La mayoría tiene, en el fondo de su mente, un enano unanimista que ordena su pensamiento y dicta sus palabras. Se lo nota en lo pequeño, cuando alguien usa de manera denostativa palabras clave como "ilustración", "enciclopedismo", "cosmopolitismo" o "liberalismo". También en situaciones extremas, como el 2 de abril de 1982, cuando la enorme mayoría de los argentinos se hizo presente, en persona o espiritualmente, en la Plaza de Mayo. En el fondo de nuestro sentido común, compartimos una forma de narrar la historia argentina, modelada por la corriente revisionista, en la que cada episodio o personaje es una expresión de la nación y el pueblo en eterno conflicto con sus enemigos. No es necesario recurrir a Paka Paka para percibir que ésa es la manera normal de contar nuestro pasado.

No se trata de una corriente o grupo político –ojalá fuera tan sencillo– ni de una ideología, que podría discutirse, sino de una convicción a priori, una forma mental que ha llegado a orientar nuestras percepciones, aun las de quienes tenemos herramientas para mirar las cosas de otro modo. La Argentina no padece una grieta sino que construye grietas porque los argentinos, en alguna medida, compartimos esa percepción básica que nos lleva a valorar la unanimidad, despreciar la pluralidad y el disenso, y construir enemigos –otros argentinos– que confirman y consolidan nuestra identidad nacional y popular.

Como señaló Pinedo, no se trata simplemente de reemplazar el último relato con otro relato. La única terapia posible es sacar a la luz nuestro "enano unanimista", asumirlo como propio, examinarlo y controlarlo, sabiendo que está allí y que, como todo vicio arraigado, no desaparecerá fácilmente. Quizá cuando puedan expresarse libremente todas las versiones de nuestro pasado, presente y futuro, naturalmente diferentes y contrastantes, dejaremos de estar obsesionados por distinguir lo propio de lo ajeno, y aceptaremos que la pluralidad es un valor.