Retratar a los familiares muertos como una forma de recordatorio fue una práctica común hasta las primeras décadas del siglo pasado.

13 minutos de lectura'

13 minutos de lectura'

La costumbre de fotografiar al familiar difunto puede parecer morbosa a los ojos de hoy, pero fue una tradición común en el pasado. Ya en abril de 1848 el inglés Thomas Helsby, con estudio en Buenos Aires desde 1845, publicaba en La Gaceta Mercantil un aviso publicitario en el que promocionaba los retratos de muertos como una de sus especialidades: “Se obtiene una imagen exacta de la persona querida, que después se puede copiar a la conveniencia del pincel, guardando así perfectamente las facciones y dándoles el aspecto de la vida”.

Otro aviso publicitario del daguerrotipista alemán Adolfo Alexander, instalado en Buenos Aires hacia 1860, informa a los porteños que tiene “excelentes máquinas transportables para retratar enfermos y muertos en su propia casa”. Es importante señalar que estos enfermos lo eran en riesgo o con certeza de muerte, desde luego, única razón que les daba sentido a esos retratos a domicilio. En estos casos, para el enfermo, la llegada del fotógrafo debe haber sido similar a la del sacerdote para darle la extremaunción. Es decir que el enfermo colaboraba lúcida y mansamente con el último retrato propio que le tomaban en vida, una actitud que hoy resulta inimaginable y absurda.

La predominancia de retratos de niños y bebés difuntos, por sobre la cantidad de adultos muertos fotografiados en el siglo XIX, al estudiar colecciones más o menos completas de fotógrafos, como Alexander Witcomb o Fernando Paillet, confirma –como decía Julio Felipe Riobó en la Primera Exposición de Daguerrotipos que se realizó en Chascomús en 1942–: “No era raro entre nuestras familias fotografiar niños pequeños después de muertos; probablemente, porque no hubo oportunidad de hacerlo antes”.

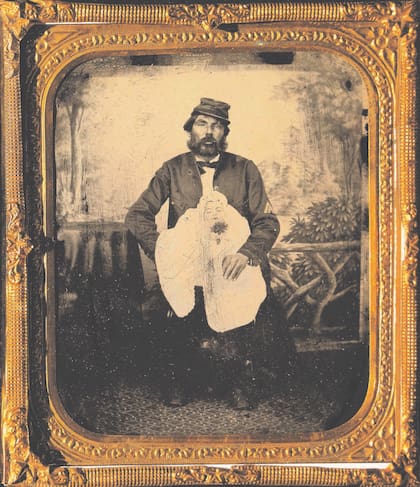

El Museo de Luján tiene un ambrotipo de Víctor Gauna sosteniendo a su difunto hijo, tomado hacia 1865.

Al mismo tiempo, es interesante puntualizar que el invento de la fotografía advino en pleno período romántico, cuando la muerte del ser querido era exaltada de un modo ostentoso provocando ayunos, desmayos y melancolía en duelos que hoy se calificarían de histéricos. Fue en esa época que surgió la veneración de los despojos y el culto de las sepulturas. Hasta el siglo XVIII, el cuerpo de los muertos no contaba.

Desde la baja Edad Media, cuando comenzaron a sepultarse en el interior o en el atrio de las iglesias –entierro ad sanctos, es decir, junto a los santos–, hasta el romanticismo, los cuerpos carecieron de importancia en tanto quedaban confiados a la Iglesia: fue con la crisis iluminista que la sensibilidad occidental valoró el despojo del ser querido. Los cementerios se sustrajeron al ámbito de la iglesia, se hicieron públicos y comenzó a imponerse la forma moderna de la iconografía y el arte funerarios, el culto de las sepulturas, el peregrinaje y los recordatorios, entre los cuales la fotografía del difunto quizás fuera el más perfecto en tanto representaba la “verdadera semblanza” del yacente.

Así, por lo menos hasta la primera década del siglo pasado, nadie se escandalizaba, ni en el campo ni en la ciudad, si en un velatorio entraba un fotógrafo, instalaba su cámara frente al ataúd y hacía posar a los familiares junto al difunto para hacer una toma. Incluso en algunas, como la que le hizo Fernando Paillet a quien identificó como A. R. (y probablemente fuera Antonio Reinhard, uno de los colonos fundadores de Esperanza, fallecido a principios de junio de 1904).

Es evidente que la posición del féretro podía forzarse un poco, levantándolo de modo que el rostro del muerto alcanzara a verse desde la máxima altura que permitía el trípode de la cámara: lo cual era razonable, ya que, por último, lo más importante de la fotografía era la imagen del cadáver.

Incluso no era raro encontrar fotos en las que la cabecera del ataúd era apoyada contra una pared para mostrar el difunto a la cámara casi de pie y bien visible dentro del mismo. Hoy, todo eso sería escandaloso. Es que hacia mediados del siglo pasado el hábito de fotografiar a los familiares difuntos se fue perdiendo y aumentó, paradójicamente, la presencia de personas muertas en los medios de comunicación. Se evidenció así una contradicción: lo que se reprueba en privado se fomenta y consume en público.

Para corroborar lo primero, es suficiente que quienes conservan fotos de ancestros difuntos suelen avergonzarse al mostrarlas; incluso, a veces, intentan explicar la razón por la que aquellos familiares decidieron encargar la foto, como exculpándolos, y se asombran cuando se les explica que era una costumbre extendida y socialmente aceptable. La ignorancia de tal costumbre hace que sean reticentes a entregarlas al hacer donaciones a archivos o museos, pues entienden que esas imágenes son una extravagancia medio morbosa de los abuelos o los bisabuelos.

Fotografía de cortejos fúnebres

Otro hábito que se fue perdiendo con el tiempo es la fotografía de cortejos. En las funerarias consultadas en la ciudad de Buenos Aires, fue unánime la afirmación de que ese tipo de imágenes cesó por completo cuando desapareció el coche fúnebre tirado por caballos, entre las décadas de 1960 y 1970. Por entonces, cada funeraria tenía un fotógrafo para ese servicio. El profesional concurría directamente al velatorio y ofrecía su prestación.

Si los deudos accedían, comenzaba tomando fotos de las coronas y del féretro cerrado (ya por entonces se tenía especial cuidado en no fotografiar el ataúd descubierto, a menos que los deudos pidieran una foto del difunto). Luego, registraba el momento en que el ataúd era sacado de la casa –momento importante, ya que recordaba el abandono definitivo del hogar– y, si la familia lo pedía, hacía una foto a cada grupo de parientes sosteniendo el féretro: hijos, hermanos, y otros. Después se fotografiaba el acompañamiento propiamente dicho por las calles de la ciudad, la misa de cuerpo presente si la hubiera, y la entrada al cementerio. En rigor, eran secuencias rutinarias que tendían a la confección de un álbum recordatorio, cuya última foto era la lápida sepulcral.

El fotógrafo hacía su negocio independiente de la funeraria y el mecanismo de venta no era diferente al de las fiestas de cumpleaños o casamientos, donde cada uno de los concurrentes compraba las fotos que le interesaban.

Los clientes más consecuentes para las de cortejo y sepultura eran las familias de inmigrantes. Siempre había algún pariente en Europa al que debía enviársele el recordatorio. Si su parentesco con el difunto era muy cercano, mandaban a hacer una corona con su nombre y ordenaban una foto donde se la viera en un lugar destacado, para dar testimonio de que la familia en el exilio se había ocupado de no dejarlo ausente durante la despedida final.

La fotografía del difunto era un “recordatorio de la muerte” en el sentido estricto, en tanto que la de cortejo y sepultura era un “recordatorio del acontecimiento social que originaba la muerte”. Esta diferencia, muy importante, sugiere la hipótesis de que la fotografía de cortejo y sepultura suplantó a la del difunto como última concesión que la cultura otorgaba al recuerdo fotográfico –el más “verdadero” y “real” de cuantos existieron– de la muerte.

Hoy, la fotografía de cortejo y sepultura se abandonó porque cualquier recordatorio fotográfico, así sea de sus consecuencias más inocuas, como la reunión de la familia que la motiva, está interdicto. No tenemos más que pensar en la posibilidad de que algún familiar o amigos tome una cámara fotográfica y se apreste a tomar fotos en el velatorio de un ser querido muy próximo –nuestra madre, hijo o hermano– con el solo propósito de tener un recuerdo de la familia allí reunida para darnos una idea de lo extraño, disparatado y chocante que nos resultaría. Y más todavía aún si pretendiese fotografiar al propio difunto. En suma, la presencia de una cámara en las ceremonias fúnebres nos resulta inadmisible, excepto que la justifique y habilite una razón periodística.

Difuntos en los medios de comunicación

En Caras y Caretas, nuestra primera revista ilustrada importante, la fotografía de difuntos fue habitual desde sus comienzos. Al revisar sus primeros 50 números es posible concluir que la fotografía de muertos en los medios era tan natural como la del familiar difunto. Los editores de Caras y Caretas no se sentían obligados a justificar ninguna de las imágenes publicadas. Al observar las cinco primeras fotos de muertos publicadas, puede concluirse que las fotos en la prensa no eran diferentes a las de hoy. Todos los cadáveres corresponden a individuos que fueron “noticia”, es decir, que tuvieron carácter público por lo que hicieron en vida –bueno o malo: Sarmiento como patriota, el matrero Trujillo como delincuente–; o que se vieron involucrados en situaciones que eran de interés periodístico en sí mismas, como el crematorio del lazareto de Martín García.

Tampoco se observa mucha diferencia en el tratamiento de la toma fotográfica entre aquellos tiempos y hoy, excepto en un par de tomas singulares: las de Urquiza y Sarmiento. Estas dos imágenes (y la del general Mitre en su lecho de muerte) son impensables hoy en día. Si Perón hubiese muerto leyendo el diario en su sillón favorito, por ejemplo, se habría considerado un disparate ofensivo llamar a un fotógrafo para que documentara el cuerpo desarticulado por la muerte y vestido de entrecasa. Más aún: se habrían tomado todos los recaudos para mantener a la prensa bien lejos del cadáver hasta el momento en que se lo presentara maquillado y ataviado en el velatorio cívico. De hecho, a pesar de que la agonía de Perón fue larga, no se conoce una sola foto suya de ese período. Cuando Balbín se encontraba en terapia intensiva, poco antes de morir, un semanario sensacionalista de éxito publicó en tapa una foto tomada subrepticiamente por uno de sus fotógrafos, donde se veía al viejo dirigente radical agonizante, en primer plano, atravesado de tubos y agujas. La nota cayó mal. Hubo críticas y protestas y trascendió que el hijo de Balbín inició juicio a la revista por difundir sin autorización familiar fotografías humillantes y vejatorias de su padre.

Los casos de Sarmiento y Mitre

La foto de Sarmiento sugiere que una de las primeras cosas que pensaron quienes lo rodeaban, no bien comprobaron que estaba muerto, fue llamar al fotógrafo para hacerle una placa, como si hubieran sentido el deber de hacerlo de inmediato y sin tocar nada. Sin embargo, no fue así. En efecto, una nota de La Nación del 16 de septiembre de 1888 describe las últimas horas del prócer, acostado en su “catrecito de hierro”.

Allí, hacia las dos de la mañana “pidió que le diesen vuelta del lado izquierdo y, al estar en la posición deseada, abrió los ojos con un movimiento espasmódico y quedó muerto”. De modo que los asistentes debieron esperar hasta que hubiese buena luz en la mañana para llamar al fotógrafo y, obviamente, trasladar el cadáver hasta el sillón y componer la escena. Es decir que la foto del anciano muerto en su sillón de trabajo pretende sugerirle al lector que fue tomada en el sitio y el momento de su muerte, pero, en realidad, fue una manipulación deliberada, cuyo objetivo parece evidente: trasmitir a la posteridad la imagen de un hombre dedicado hasta el último minuto de su vida a trabajar por su patria.

A Mitre se lo fotografió cuando entró en agonía, es decir, en trance de muerte inminente. No es una foto como la de Sarmiento, tomada por un profesional de estudio con cámara de placa (la tomó Manuel San Martín, con estudio en Florida 14, Asunción del Paraguay), sino una foto de prensa. La pieza que se encuentra en el Museo Mitre es una ampliación muy retocada con témpera blanca, típico de las fotos preparadas para una edición periodística. Esto significa que los familiares de Mitre no convocaron al fotógrafo –o al menos no tenemos seguridad de ello–, pero tampoco hicieron nada por evitar su trabajo, a sabiendas de que la foto estaba destinada a su publicación en un medio de comunicación masivo.

En ninguno de los dos casos, los cuerpos estropeados y dislocados por la agonía o la muerte inhibieron el propósito de documentarlos, como si la misma descompostura implicara una constancia adicional de la veracidad de la escena. Incluso los objetos personales que aluden a necesidades íntimas no fueron ocultados. En verdad, el dato más patente –e incluso chocante para nuestra sensibilidad– es la suspensión de intimidad que se observa en ambas fotos. Pareciera que la muerte o, mejor dicho, las circunstancias exactas del tránsito a la muerte –el momento posterior inmediato al último suspiro o su inminencia– hubiesen abierto la escena a la mirada pública de un modo perentorio y casi ritual, derogando radicalmente toda noción de privacidad.

A este respecto, no tenemos que olvidar que en sus últimos años tanto Sarmiento como Mitre eran ya próceres vivientes. En tal sentido, la muerte era el último capítulo de dos vidas entregadas a la patria y destinadas a la gloria, y, por lo tanto, tenía reservada una significación exaltante y sublime, más que trágica. Ellos eran mucho más que dos cuerpos mortales: eran la Historia.

Sobre la foto de Mitre agonizante caben algunas precisiones con relación a las fotos privadas de la misma índole. La foto pre mortem privada fue también, como la post mortem pública, un recordatorio. La familia convidaba al fotógrafo a tomarle al condenado a muerte inminente una foto con ostensibles evidencias de vida, para guardar un último recuerdo del ser querido consciente y animado antes de su desaparición. Por eso, las pocas fotos pre mortem privadas que se conocen presentan al moribundo con los ojos abiertos mirando a la cámara, no hundido en la mera supervivencia biológica de la agonía. La foto de Mitre agonizando, en cambio, no es un recordatorio. Es un mensaje periodístico de estricta actualidad dirigido al público.

Esa toma era concebible en relación con la existencia de medios gráficos masivos, como Caras y Caretas, donde podrían ser publicadas de inmediato y llegar rápidamente a miles de lectores. En sentido comunicacional, la foto tenía el significado de una carrera del fotógrafo contra el tiempo –en este caso contra la muerte–, lo que define cabalmente el registro de actualidad. Sin esa previsión, a diferencia de la foto de Sarmiento difunto, cuyo propósito fue legar un documento indubitable a la veneración cívica futura–, esta foto quizás no habría existido.

El texto de esta nota fue extraído de Sobre fotografía del pasado. Investigaciones y ensayos (Ediciones UNL, 2023).

1

1La estancia de casco francés que guarda la historia de un jerarca nazi

2

2El restaurante patagónico que funciona adentro de un laberinto y sirve una sidra única en Sudamérica

3

3La ciudad que consolida su oferta gourmet con buenos productos y propuestas innovadoras

4

4La bebida espirituosa a base de limón que nació en el sur de Italia y conquistó a los argentinos