A 40 años. Crónica del fallo más relevante de la historia argentina

Gracias a una elite de filósofos del derecho, un líder político decidido, la Conadep y un tribunal ejemplar, la sentencia que condenó a los jefes militares que aplicaron un plan sistemático para el exterminio de la subversión reconcilió a la sociedad con la verdad y la justicia

36 minutos de lectura'

36 minutos de lectura'

El paso de cuarenta años ha decantado informaciones, razonamientos y calado en nuestra emotividad alrededor de uno de los hechos más relevantes de la historia nacional, el juicio a tres juntas militares. Al dejar atrás esos cuarenta años, es poca o nula la perspicacia que se requiere para advertir que entre 1982 y 1983 hubo un milagro político en la Argentina. Estuvo llamado a propagarse, además, a la Justicia.

O dos, o más milagros si se ahonda en ese fenómeno en toda su dimensión humana. Podría decirse que se produjo un alineamiento armonioso de astros a condición de señalar también, por encima de otros factores, que en la encrucijada de los años ochenta, con un gobierno militar en apresurada retirada, mortificado por la derrota como profesionales en la Guerra de las Malvinas, la Argentina contó con un hombre único, capaz de comprender como ningún otro el espíritu de la época y cómo proyectarlo hacia el futuro.

La palabra de Alfonsín apasionó en 1983 a multitudes en la decisión de que se restaurara en plenitud la democracia

Ese hombre había afinado en sus luchas públicas una inspiración trabajada más en barricadas, tertulias noctámbulas y desafíos constantes con el poder que en la concentración en el estudio y el trabajo serenos, pero atravesaba, por fortuna, el momento más excepcional de su vida cruzada en otros órdenes por altibajos inocultables. El nombre: Raúl Alfonsín.

En los años de fuego sin luz de los setenta, Alfonsín había acaudillado a la Juventud Radical. La lideraba con la consigna de “Somos la vida” en oposición al “Somos la rabia” de quienes incendiaban el país en convergencia heterogénea. Aquí anidaba la furia revolucionaria de peronistas finalmente humillados por Perón, de nacionalistas, socialistas, marxistas leninistas, anarquistas y trotskistas sin otra claridad común de miras que abatir lo que hubiera en pie.

La palabra de Alfonsín apasionó en 1983 a multitudes en la decisión de que se restaurara en plenitud esta democracia que, al cabo de más de cuatro décadas, pervive con rengueras y graves achaques. Crucificada en escenas que a fuerza de repetirse en el Congreso avergüenzan a la nacionalidad, con diputados y senadores desprovistos hasta de la dignidad de jurar por el cumplimiento de sus deberes con la mínima circunspección que corresponde a una oportunidad republicana y solemne.

Alfonsín conmovió desde las tribunas a una generación entera, y aun a más gentes todavía. Quien quiera vuelva a escuchar sus arengas de campaña con la invocación final del Preámbulo de los constituyentes de 1853 de “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior... y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino” se sorprenderá de que aquella voz vibrante y espesa erice como entonces la epidermis ciudadana.

Filósofos del derecho comenzaron por discutir entre ellos el diseño jurídico e institucional del juzgamiento a las juntas militares

Lo segundo es la observación de que Alfonsín no captó solo en soliloquio la grandeza del destino que se hallaba a su alcance. Tuvo tiempo, sí, de cavilar tempranamente sobre la significación de que el triunfo electoral, el 30 de octubre que se aproximaba, era una posibilidad que ya rozaba sus manos. Ocurrió cuando la consultora de Julio Aurelio y sus asociados le hicieron conocer, el lunes previo a los comicios, que su ventaja sobre el candidato peronista, Ítalo Luder, constituía una certidumbre demoledora: 51% contra 40%.

Lo confirmó con exactitud asombrosa el escrutinio de los votos. Al pensamiento de Alfonsín, y mucho más a las elucubraciones compartidas entre los dirigentes radicales que lo rodeaban sobre la forma de abordar los crímenes aberrantes cometidos durante el gobierno militar, lo había antecedido la virtud jurídica y moral de una pequeña elite de la intelectualidad argentina.

Eran pocos, pero iluminados. Los animaba un atrevimiento que rebatía los trazos caricaturescos tantas veces gratos al humor inglés de mofarse de los académicos, diciéndose que eran como frías estatuas instaladas en un paraíso plagado de carteles de prohibido pisar el césped. La elusión chispeante apuntaba a que es habitualmente una tarea ímproba extraer de los académicos consagrados una declaración o gestión comprometedora en el terreno público.

Aquella elite de intelectuales argentinos no habrá sido un blanco lógico para esa índole de pullas, pero sí para el disparo que acecha en circunstancias violentas como las que vivió el país. Iba la vida en el juego encarado.

Apenas tres días después de asumir, Alfonsín puso en marcha el plan de enjuiciamientos

Aun antes de que la tercera y última junta militar del gobierno de facto instaurado el 24 de marzo de 1976 perdiera lo último que podía retener de autoridad, al haber caído sus tropas en las Malvinas y perdido la postrera apuesta por congraciarse con la sociedad, aquellos intelectuales ya reflexionaban sobre la forma de restaurar en la Argentina una justicia verdadera.

Comenzaron por discutir entre ellos el diseño jurídico e institucional –la arquitectura– del juzgamiento a las juntas militares que cabría abrir cuando el poder político fuera encarnado por otros protagonistas. Pensaban también en el castigo ejemplificador para la Triple A, los matones de Lorenzo Miguel, José López Rega y demás.

Eran filósofos del Derecho y penalistas, pero con el horizonte mental que ensancha la condición de hombres de mundo. Se habían codeado con la crema del pensamiento académico en Friburgo, en la Universidad de California, Berkeley, Oxford, y en otros ámbitos de alta jerarquía académica para profundizar conocimientos, madurar en sabiduría e impartir cátedra.

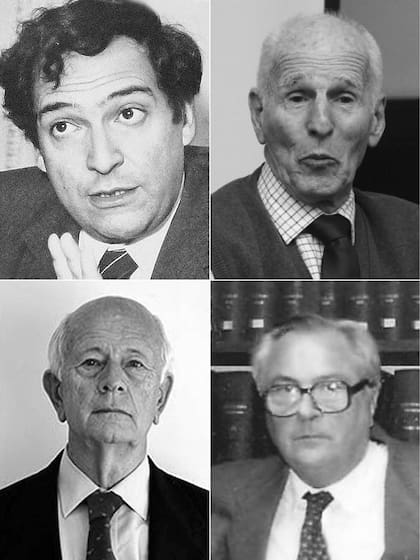

Puede que queden en el olvido algunos nombres. Entre ellos estaban Jaime Malamud Goti, Carlos Nino, Martín Farrell, Genaro Carrió. Algún viejo camarista en lo criminal me ha dicho que también había volcado alguna idea Luis Darritchon, un abogado seguramente próximo a Carlos Alconada Aramburú, jurista de la confianza de Alfonsín.

Los miembros de aquella cofradía ya intercambiaban opiniones sobre estos temas decisivos para el país en 1980, 1981. En mayo de 1982, en pleno conflicto de las Malvinas, habían llevado sus razonamientos a la práctica arriesgada de explorar el campo político. Buscaban identificar dónde anidaba el líder con agallas, y comprensión suficiente, para hacerse cargo de sus propuestas. Solo encontraron un hombre y a él se confiaron: Alfonsín.

El último liberal es un libro de conversaciones entre Malamud Goti y el talentoso filósofo del Derecho Andrés Rosler, más joven que aquel, respecto de hechos que concernieron al juzgamiento de las juntas militares. Ese libro acaba de editarse con un prólogo de Carlos Pagni y es una pequeña joya de valor histórico por las intimidades que devela sobre los juicios.

La fiscalía de Strassera tuvo el tino de elegir para la acusación 800 casos paradigmáticos, entre las 8961 desapariciones registradas por la Conadep

Lo recomiendo vivamente. Contiene, hasta donde lo percibo, solo dos errores. Uno, que Ítalo Luder, candidato en 1983 por el peronismo a propuesta de Lorenzo Miguel, caudillo sindical dominante en aquellos años, no fue consultado, contrariamente a lo que se dice en el libro, por ninguno de los juristas que procuraban aunar voluntades para impulsar los juicios. El otro es que la naranjada gaseosa que los chicos tomábamos en la iniciación de los cuarenta, antes de que llegara al mercado argentino la Coca-Cola, no se llamaba Blitz, sino Bilz.

Si alguien conocía el Derecho Penal entre las figuras políticas de la época era Ítalo Luder. Lo había practicado en el largo ejercicio de la abogacía, incluso desde antes de que se convirtiera en diputado provincial santafesino, en 1946, y abandonara al yrigoyenismo. Pero Luder no adhería a la anulación de la ley “de pacificación nacional”, de indudable autoamnistía, que los militares habían dictado en septiembre de 1983, cuando tenían un pie en el estribo en un tipo de despedida que no habían soñado.

En términos rigurosos, es discutible la denominación de “autoamnistía” para una ley que pretendía cerrar puertas para el enjuiciamiento de quienes habían gobernado desde 1976 e incluía, por otra parte, iguales beneficios, con frecuencia olvidados, para los subversivos incursos en los delitos que habían derivado de su enajenamiento.

Luder invocaba el artículo 2 del Código Penal, que otorgaba al reo el beneficio de la ley más benigna. Este hombre de voz baja y pausada se había negado en 1975, como presidente provisional del Senado y primero en la línea sucesoria, al juicio político a la presidenta y tercera mujer de Juan Perón que se tramaba en el Congreso. Lo urdía, abiertamente, una treintena de diputados justicialistas.

Luder conocía bien las graves culpas que pesaban a diestra y siniestra sobre el peronismo. Estaba impregnado de los compromisos que el verdadero padrino de su candidatura presidencial, el capo metalúrgico Lorenzo Miguel, había adquirido con la cúpula militar, y en particular, desde mucho antes, con la figura más tenebrosa de ese elenco: el almirante Emilio Eduardo Massera. Después de vencerlo en comicios limpios, Alfonsín ofreció a Luder la presidencia de la Corte Suprema, que declinó aceptar.

Los jueces, sin interesarse en demonizar a las Fuerzas Armadas, produjeron un fallo memorable aplicando las leyes argentinas

La constelación política argentina, salvo algunas excepciones, como la del presidente Jorge Videla de ignorar a Oscar Alende, mentor del Partido Intransigente, preservó el diálogo en las sombras con los militares. Fue así antes y después del golpe.

Tres miembros del comité central del Partido Comunista, que respondía sin fisuras a Moscú, partieron en 1977 a Europa a fin de apaciguar los remolinos adversos en las izquierdas al gobierno militar argentino. Fuentes confiables me aseguraron en su tiempo que otro político, de actuación en el socialismo y exconcejal de la ciudad de Buenos Aires, había viajado a un congreso en Suiza con idéntico propósito, financiado con recursos de la Casa Rosada.

Ricardo Balbín, jefe del radicalismo, recibía información pormenorizada de la evolución de los acontecimientos institucionales por diversas fuentes. Sobre todo, por el secretario general de la Presidencia, el general José Villarreal, que lo hacía en nombre de Videla y del general Roberto Viola, que sería el segundo presidente del Proceso.

Los políticos visitaban los estados mayores y las secretarías generales de las Fuerzas Armadas; formulaban pedidos por hechos que pudieran haber afectado a gente de sus huestes, y procuraban, con extrema prudencia, acelerar el proceso militar a fin de que concluyera cuanto antes en la restauración democrática. En esa empresa había avanzado más que otros Héctor Hidalgo Solá, embajador en Venezuela. En uno de sus viajes a Buenos Aires fue secuestrado en 1977 frente al Museo de Bellas Artes, en la Avenida del Libertador.

Ni Hidalgo Solá apareció ni Videla se rasgó las vestiduras ante el hecho insólito de que había sido víctima uno de los diplomáticos políticos por él sugerido. El caso nunca se aclaró debidamente, pero quedó en las penumbras de una presunción general sobre la autoría de lo ocurrido. Esta no fue más allá de que se mentaran los nombres del almirante Massera y del comandante del Cuerpo I de Ejército, el general Carlos Suárez Mason, como responsables del secuestro.

La reciedumbre temperamental de Videla era incomparablemente menor a la del expresidente Alejandro Lanusse. Este movió, bien que sin éxito, mar y tierra, y hasta con peligro para su vida, en el esfuerzo por hallar a su exsecretario de Prensa, Edgardo Sajón. Había desaparecido cuando Suárez Mason y el jefe de la policía bonaerense, Ramón Camps, tomaron como cuestión de Estado las investigaciones centradas en la actividad empresarial de Jacobo Timerman, con quien Sajón había colaborado.

Lograron cumplir con el compromiso y la finalidad última de restaurar la verdad sobre un tiempo de tinieblas

A los políticos se les sustraía del conocimiento de las operaciones más sigilosas y sucias contra la subversión y de otras modalidades en que se esmeraba el terrorismo de Estado. En los momentos culminantes de la represión, en 1976, 1977, circulaba el vago rumoreo de que había caído, según fuentes de inteligencia, en el supuesto fuego contra el enemigo, un siete u ocho por ciento de inocentes.

En un artículo publicado en LA NACION, el exfiscal Moreno Ocampo señaló una orden de operaciones de septiembre de 1977 que dejaba un margen fatal para la interpretación de los grupos de tareas conformados de forma celular y en exceso autónoma: “Cualquiera que simpatiza y colabora con la subversión se expone a los mismos riesgos que los miembros de las bandas subversivas”.

Los militares no olvidaban que la amnistía dispuesta por el Congreso el día de la asunción de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, había comportado liberar un elevado porcentaje de jefes subversivos y que evitar el retorno a la situación anterior obligaba a privarlos, a cualquier costo, de todo sustento en el plano social y cultural.

El golpe de 1976, más allá de haber sido el de más dolorosas consecuencias por la aberración de los delitos cometidos por el Estado, ofrecía un aspecto diferenciador con lo sucedido en 1930, 1943, 1955 y 1966. En la composición del liderazgo militar se notaba, en efecto, la ausencia de los sentimientos y las ideas nacionalistas, incluso fascistas, que habían caracterizado en esos otros períodos a una de las líneas internas militares involucradas en la toma y el ejercicio violento del poder.

Los antecedentes de los militares que en 1976 se habían alzado contra los restos aún en pie del gobierno constitucional presidido por María Estela Martínez de Perón eran, casi sin excepción, los de hombres de ideas liberales. En los términos, claro, en que se puede considerar liberal a un militar.

Así se los veía a Videla, Viola y a Luciano Menéndez, Señor de la Guerra, en Córdoba, quien había dejado intactas a bastante más de un centenar de intendencias peronistas y radicales. O al general Osvaldo Azpitarte, comandante del Cuerpo V, con sede en Bahía Blanca, hasta que lo reemplazó el general Acdel Vilas, de filiación peronista y duro entre los duros.

De modo que no pocos mandos compartían con los políticos una misma sensibilidad respecto del papel de los partidos políticos como intercesores naturales en una democracia entre la sociedad y el Estado. Los militares, es cierto, pusieron en estado de hibernación a los partidos tan pronto asumieron el poder el 24 de marzo y a fines de mayo penalizaron las actividades políticas, empresariales y sindicales. El curioso punto bajo análisis es que las relaciones entre militares y políticos estuvieron desprovistas de los prejuicios ideológicos que había suscitado en golpes anteriores la presencia de una persistente corriente acuñada en el viejo nacionalismo fascistoide del que el general José Félix Uriburu había sido un prototipo.

En 1976, con el correr de las primeras semanas, la clase política advirtió de qué modo se transformaba la fisonomía de algunos jefes militares con quienes había preservado conexiones más directas y cálidas de lo que el ciudadano ordinario imaginaba. Fue un tema de naturaleza psicológica del que a menudo prescinden los politólogos.

El poder transforma, y el poder omnímodo hace estragos en la personalidad de quienes lo ejercen. No debe extrañar a nadie aquella transfiguración en tiempos de violencia brutal cuando en los días que corren se percibe un grado de arrogancia, de gestos descomedidos y hasta infantiles, en hombres públicos conocidos por facetas de mayor bonhomía y sensatez antes de entrar en el gobierno de Javier Milei.

Un caso paradigmático fue el cambio producido en la personalidad de Carlos Suárez Mason, en cuyo ascenso a general de brigada había gravitado sobre sus relaciones militares la palabra favorable de Balbín. Suárez Mason se volvió irreconocible por la monstruosidad de sus reacciones.

Por una cuestión baladí convocó un día de 1977 a su despacho en Palermo al editor de la revista Carta Política, Mariano Grondona, eximio periodista de nombre tan asociado a nuestro diario. Apuntándole a la cabeza con una pistola le advirtió que se la volaría de volver a mencionarlo en una nota política. Al tiempo, los médicos tomaron nota de que Grondona padecía de una diabetes postraumática, sin duda proveniente del dramático y brevísimo incidente, que ha arrastrado por el resto de su vida y hasta hoy, con 93 años.

Al margen de los políticos clásicos, en los primeros años del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” hubo una línea civil gravitante sobre las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. Esa línea propendía a la gestación de un tiempo de transición que pudo haber sido, de prosperar, más largo de lo conocido. La encabezaba Jaime Perriaux, un abogado de vago tinte nacionalista en la juventud, que pretendía marginar de la legalidad a los partidos y sentar las bases para la promoción efectiva de clubes políticos.

Perriaux contaba para sus actividades con el financiamiento de la industria aceitera. José Ortega y Gasset había señalado con admiración sus primeros trabajos intelectuales, pero después de los cuarenta años Perriaux entró en una meseta sin escribir mucho más que un libro previsible sobre las generaciones, que corren de quince en quince años, según decía Ortega con el eco de otros de sus epígonos: Julián Marías, entre ellos.

Perriaux fue el civil que, a través del general Hugo Miatello, jefe del servicio de inteligencia del Estado en la presidencia de Videla, tenía una red de contactos especiales con la conducción militar en los prolegómenos del 24 de marzo. Intermediaba con el régimen de Pinochet y transmitía a los militares argentinos precisiones sobre el modus operandi para combatir a la izquierda radicalizada, tan duramente golpeada tras el derrocamiento en 1973 del presidente socialista Salvador Allende.

La estrella de Perriaux se apagó con su temprana muerte. Recuerdo haber sido invitado en 1976 por el presidente del entonces Banco de Desarrollo, Carlos Helbling, a un almuerzo en honor del embajador norteamericano Raúl Castro, designado por el presidente demócrata Jimmy Carter y crítico severo, sin pelos en la lengua, de los desafueros militares.

Sentado a esa mesa, presencié el contrapunto entre Perriaux, asistido por otros empresarios, y dos almirantes en actividad –uno, el canciller César Guzzetti, asesinado tiempo después por el terrorismo subversivo; y Julio Bardi, el otro, ministro de Bienestar Social–, en que la defensa más fervorosa por la restauración plena de la democracia, incluida la participación estelar de los partidos políticos al cabo de la faena en marcha, fue asumida por los marinos, no por los civiles.

Los intelectuales más propicios a que hubiera una transición que asegurara la prolongación del espíritu militar entonces en vigor trajeron al país a Brian Crozier, un ensayista vinculado con los servicios de inteligencia británicos, conocido por su libro La democracia autoritaria. El título parecía un oxímoron de humor negro, pero Crozier tuvo su época de influencia en la región y, tal como van las cosas en el mundo, no sería de extrañar que alguien se decidiera por reeditarlo. Murió en 2012.

Se ha dicho mil veces que la historia no discurre en línea recta. Y es cierto: aun a sabiendas de que el destino inmediato de las Fuerzas Armadas corría menos riesgos con el triunfo de Luder, candidato por el Partido Justicialista, las mesas electorales con más votantes militares que en otras develaron el 30 de octubre de 1983 una mayoría franca para la fórmula radical Raúl Alfonsín-Víctor Martínez.

Apenas tres días después de asumir, Alfonsín puso en marcha el plan de enjuiciamientos que había elaborado con sus asesores y ministros: Raúl Borrás, en Defensa; Carlos Alconada Aramburú, en Educación y Justicia; Antonio Tróccoli, en Interior. No todo salió como se había concebido.

El 13 de diciembre, Alfonsín se dirigió al procurador general de la Nación, Juan O. Gauna, para que impulsara acciones contra los máximos responsables de las organizaciones guerrilleras. La requisitoria alcanzó a seis cabecillas, entre ellos Mario Firmenich, supérstite hoy de aquellos días infaustos y obcecado que abraza desde el exterior a dictadores que ahogan en América Latina las libertades públicas.

Desde 1969 hasta 1979, las bandas subversivas habían cometido más de 20.000 hechos de violencia, con 1052 atentados incendiarios, 1748 secuestros, robos y copamiento de unidades militares, y herido y matado a centenares de personas en atentados cometidos en todo el país. Entre las víctimas hubo un alto número de oficiales superiores y oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, cuyas familias han sido privadas de las indemnizaciones que beneficiaron con largueza a las familias de bajas subversivas.

Simultáneamente, Alfonsín firmó tan pronto asumió el decreto de juzgamiento de los militares. Siguió el diseño que había preestablecido con los asesores provenientes del mundo académico de diferenciar tres niveles: a) los responsables de impartir las órdenes; b) los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes; c) los que actuaron bajo normas de obediencia que imponían una coacción irresistible.

La última categoría refería, qué duda cabe, a la oficialidad más joven. Fue una distinción que terminó por aguarse entre los imponderables del debate legislativo. Cuando el esquema previsto por Alfonsín entró a consideración del Senado de la Nación, el senador neuquino Elías Sapag, uno de cuyos sobrinos había desaparecido, logró modificar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de forma sensible. Este cisne negro quedó con un collar que lo identificaría como “Punto 30”.

La iniciativa de Sapag consistió en excluir de la exculpación por el concepto de obediencia debida, en vigor en toda la historia militar en el mundo, los actos de naturaleza aberrante. ¿Qué ejército había librado, desde Darío, Alejandro y Aníbal, una guerra sin cometer hechos horrendos, como lo prueban las múltiples conflagraciones en curso a lo largo de 2025? La enmienda Sapag acentuó el principio de incertidumbre existente desde el primer día de la nueva presidencia sobre el destino final de los juicios.

Lo esencial, y crudamente realista, en el desarrollo de una guerra es ganarla; es un objetivo superior, ajeno a la moral. Todo lo que se ha hecho en los Estados de más avanzada civilización ha sido introducir reglas de comportamiento destinadas a morigerar sus efectos perversos y a sancionar la violación de los derechos humanos de forma aleccionadora. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, dictada en 1948, fue el punto de partida para otros documentos internacionales de gran valía jurídica y ética.

Sin embargo, la realidad ha doblegado una y otra vez en la historia la letra y el espíritu de compromisos a los que se había pretendido conferir sacralidad en meditadas ratificaciones. En el derecho argentino, con buena voluntad y honestidad de intenciones, la reforma de 1994 elevó numerosos tratados internacionales al rango equivalente a estipulaciones constitucionales.

Alfonsín actuó con velocidad. A principios de 1984 había logrado constituir la Cámara Federal en lo Criminal de la Capital. Nombró a seis camaristas. Cinco habían sido propuestos por Malamud Goti, con lo extraordinario que resulta que Alfonsín no conociera previamente a la mayoría entre ellos. La excepción fue Andrés D’Alessio, de reconocida pátina radical, a quien Alfonsín designó probablemente a propuesta de Alconada Aramburú, el ministro más decidido a favor de los enjuiciamientos.

El papel que cumplió la Cámara fue más allá de los planes originales de Alfonsín. Debía, en principio, ser una instancia superior al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando se comprendió la enorme dificultad de ese tribunal militar para abocarse a los enjuiciamientos ordenados, y a pesar de que había tomado alguna decisión, como haber dictado la prisión preventiva de Videla, se lo conminó a expedirse en un plazo de seis meses.

La sección de avisos fúnebres de este diario ha sido la vía común por la cual, con regularidad, ante el fallecimiento de un militar acusado por delitos cometidos durante la represión, se solidarizaba con la familia una promoción completa, y no solo unos pocos entre sus pares. Se desprendía de eso una despedida de honores virtuales de los camaradas para quien había partido y un mismo sentimiento generalizado respecto de la forma en que se juzgaba el pasado.

Ha habido excepciones notorias, como la de algunas figuras que partieron en soledad, como si hubieran sido ajenas, por el desvío abismal de sus comportamientos, al espíritu de los cuadros que integraban; en otros, por razones inversas: porque habían persistido en una crítica abierta a los crímenes habidos en los años de plomo.

Llegó el día en que la Cámara tomó para sí lo que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, cuya integración Alfonsín evitó alterar, había eludido con evasivas interminables. La novedad encontró a Alfonsín sentado en el Teatro Verdi, de Montevideo, junto al flamante presidente Julio María Sanguinetti.

Como jueces, actuaron por la Cámara en lo Criminal León Arslanian –presidente–, Ricardo Gil Lavedra –el benjamín, con 36 años–, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco; como fiscales ante la Cámara, Julio César Strassera, y su adjunto, Luis Moreno Ocampo.

D’Alessio, Torlasco y Strassera han fallecido. Constituyeron un tribunal que comprendió desde el primer día que de la seriedad y el ahínco en el trabajo confiado dependerían la conformidad social y su propia proyección histórica.

El juicio ha pasado a ser un leading case imposible de ignorar en el ámbito internacional. Se lo considera un precedente notable sobre el juzgamiento de responsabilidades criminales emanadas de la actuación del Estado. El gran tratadista alemán Claus Roxim había estudiado específicamente las culpas penales mediatas que se derivaran de los actos de un Estado, pero sus estudios llegaron al tribunal cuando ya estaba en operaciones.

Otros penalistas intervinientes en el diseño arquitectónico del juicio se habían interesado en las ideas de otro gran jurista, el norteamericano Ronald Dworkin, quien en sus estudios de Filosofía del Derecho se negaba a admitir que en este pudieran caber lagunas. Que todo es justiciable. El dato irrefutable es que la Cámara en lo Criminal se atuvo, simplemente, a aplicar el Código Penal Argentino y el Código de Justicia Militar.

Así como fue un milagro la configuración espontánea de una elite de penalistas y filósofos del Derecho que se concentraron por años en reflexionar sobre cómo encarar un juicio a las juntas militares y a los cabecillas de la subversión tan pronto cayera el gobierno militar y cómo hallar el líder político dispuesto a encausar a sus miembros, así también fue un milagro conformar un tribunal con hombres que entendieran la sobriedad como un valor inexcusable en su desempeño.

Realza ese comportamiento la sucesión de escándalos en que se ha hundido en estos últimos años una franja de la magistratura argentina y la desaprensión de los gobernantes en proponer, como hizo el presidente Milei, un candidato a la Corte tan controvertido como el juez Ariel Lijo.

Los jueces de la Cámara no fueron a Núremberg a apoderarse del concepto de genocidio, que nunca invocaron, como tampoco lo hicieron con la premisa de que había habido aquí delitos de lesa humanidad. Menos pasó por sus cabezas la curiosidad jurídica, expuesta en un juicio ulterior, de que los militares pudieran haber cometido el delito de traición a la patria.

Produjeron un fallo memorable, fundándose en la aplicación de leyes argentinas. Condenaron como homicidios calificados casos aberrantes que estremecen a conciencias razonablemente sanas. Lo hicieron después de evaluar evidencias incuestionables. Lo hicieron también con marcada escrupulosidad, sin interesarse en demonizar a las Fuerzas Armadas.

Unos recibieron prisión perpetua –Videla, Massera–; otros, diversas gradaciones en las condenas de prisión simple; otros más quedaron libres de culpa, como el brigadier Omar Graffigna. Desestimaron pruebas que consideraron infundadas o dudosas; admitieron la inculpabilidad en hechos de muerte o de lesiones en defensa propia.

Fue un tribunal de pasmosa eficiencia. Desde el comienzo de su intervención activa hasta las sentencias del 9 de diciembre de 1985 transcurrieron catorce meses. Entre el 22 de abril y mediados de agosto de 1985 se tomaron 700 declaraciones testimoniales. Se avocaron el 4 de octubre al estudio de todos los elementos acumulados en la instrucción y el 9 de diciembre dictaron sentencia.

La fiscalía de Strassera tuvo el tino de elegir para la acusación 800 casos paradigmáticos entre las 8961 desapariciones registradas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). Repitamos: 8961 denuncias debidamente constatadas, no las del número fantasioso de 30.000 que se había fraguado como parte de un plan propagandístico de jefes subversivos para potenciar las adhesiones y el financiamiento para sus actividades en Europa, según reconocerían más tarde.

El número mágico terminó por convertirse en la superstición acogida en una ley que prohíbe en la provincia de Buenos Aires a los funcionarios públicos poner en discusión que los desaparecidos fueron 30.000. La entonces gobernadora por Pro, María Eugenia Vidal, rehuyó, por enormes presiones políticas, aplicar a esa norma el veto que cabía, aunque más no fuere en defensa de la verosimilitud de otros horrores cometidos por la dictadura militar.

Fue por igual un milagro en la Argentina, habituada a barrer la suciedad bajo la alfombra, la virtuosa labor de la comisión investigadora de desaparición de personas constituida por Alfonsín. Sus logros resultaron de notable utilidad para la acusación, a cargo de Strassera y Moreno Ocampo. Integraron la Conadep hombres y mujeres honorables y de gravitación ciudadana e intelectual. Confiaron a Ernesto Sabato, el escritor de Sobre héroes y tumbas, el famoso prólogo a su informe: Nunca más.

En su temeridad, seguramente acuciada en calidad de rapto superador de haberse entendido más con los militares destacados en Santa Cruz en los años de gobernador que con quienes protestaban por los indultos dictados por Menem en 1990 a favor de militares y exterroristas, Kirchner ordenó reescribir el prólogo de Nunca más. Él y su mujer se abstendrían en adelante de proclamar, como insistieron en los noventa, que Menem había sido el mejor presidente que tuvieron los argentinos.

Entre las múltiples virtudes de la Cámara en lo Criminal Federal estuvo la de emular el coraje del presidente Alfonsín. Dictaron condenas en tiempos en que los cuadros militares, con excepción de la primerísima línea de mandos, se hallaban intactos con relación a la última parte de la dictadura.

Los seis jueces y los fiscales habían tenido experiencia personal en el corazón de la Justicia, como jueces o en alguna de las procuraciones principales. Arslanian era camarista desde antes. Tres de los jueces convocados habían probado su entereza cuando en septiembre de 1983 los militares dictaron la “autoamnistía”. Ledesma, Valerga Aráoz y Torlasco dictaron, en el carácter de jueces de instrucción, y casi a horas de la promulgación, la nulidad de ley tan singular. La opinión editorial de LA NACION censuró la osadía final de los militares.

Habrá de reconocérseles por igual a los seis magistrados la sabiduría de haberse concertado a asumir por consenso sus decisiones; a evitar cualquier forma de vedetismo y a comunicar entre ellos, con franqueza y sinceridad, las dudas o perplejidades que surgieran. Lograron cumplir con el compromiso y la finalidad última de restaurar la verdad sobre un tiempo de tinieblas, devolviendo así a la sociedad el derecho a conocer la verdad. Actuaron como en el cubículo sellado que inspiró el título de las memorias de Gil Lavedra: La hermandad de los astronautas.

En un sentido, fueron más allá de lo que una parte de la sociedad esperaba de ellos, distraída al principio en darles la espalda o en mirar hacia otras direcciones. En 1983 no pocos argentinos permanecían, después de siete años, todavía influenciados por el espíritu de la proclama que había prometido en marzo de 1976 llenar un vacío de poder y limpiar al país de la corrupción y del accionar terrorista.

Las organizaciones subversivas, y de modo particular Montoneros, habían abrevado en las fuentes polifacéticas del castrismo, de la doctrina de liberación palestina de Yasser Arafat y del idealismo un tanto candoroso, desconcertado y, a veces, imperdonable, de una línea eclesial, la de la Teología de la Liberación. Esta se había apresurado a trazar un sendero de rebeldía cuando el resto de la Iglesia, a renglón seguido de las vastas y profundas innovaciones del Concilio Vaticano II, buscaba a tientas poner en marcha una nueva evangelización, sabiendo, como Antonio Machado, que el camino se hace al andar.

Antes de su retirada, la Cámara Federal en lo Criminal se dirigió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que se avocara al conocimiento de los hechos cometidos bajo el paraguas de la obediencia debida, tan poco protector de la situación de los cuadros inferiores desde la aprobación del famoso “Punto 30” propuesto por el senador Sapag. La Cámara se fue desgajando de a poco. Cada uno de los magistrados tomó su propio rumbo, en general hacia el ejercicio de la abogacía, y se apagaron para ellos las luces del recinto en que habían forjado uno de los hitos fundamentales en la historia de la Justicia argentina.

Entre 1976 y 1983 había sido inhallable, aun entre los medios más dispuestos a afrontar riesgos frente al poder omnímodo y con frecuencia cruento de los militares y de las patrullas paramilitares, la palabra “dictadura”, o dictatorship, según fuera la lengua utilizada. Ese calificativo, y otros más rotundos todavía, sobraban, naturalmente, en la prensa clandestina, pero eso era harina de otro costal.

Como prolongación de aquel estado de ánimo, hubo al principio reticencias editoriales sobre el cometido de la Cámara en lo Criminal. Con todo, el ejercicio de las libertades públicas recuperadas con la democracia entonó inmediatamente el fervor profesional por informar con amplitud sobre el caudal de acontecimientos que se sucedían tanto dentro como fuera del tribunal. “La información precisa con la que se informó fue de vital importancia para nuestra labor”, confesó hace pocos días Gil Lavedra.

A medida que trascendían las pruebas solicitadas, las acusaciones y los alegatos expuestos ante el tribunal, la sociedad empezó a desperezarse de su inatención sobre el juicio. La información pura, descarnada del periodismo contribuyó a acrecentar ante todos los estamentos sociales el prestigio de la Cámara y de sus magistrados y fiscales a medida que el juicio avanzaba. Han pasado cuarenta años desde entonces y ese reconocimiento, de una dimensión que trasciende las fronteras nacionales, casi no admite fisuras a esta altura.

Después del contexto en que se desarrolló el juicio, se sucedieron otras categorías de tiempo en este capítulo memorable de la historia argentina. Advinieron, en 1986, la ley de punto final, sancionada para acelerar las causas pendientes con la advertencia tácita de que de otra manera prescribirían; y, en 1987, la de obediencia debida, a fin de restaurar la admisión de que las coerciones irreprimibles fueran exculpatorias de delitos cometidos.

Ambas habían sido promovidas por Alfonsín en medio de una palmaria necesidad de Estado frente a efectivos militares soliviantados. En varias instancias salieron a las calles en protestas, como la de Semana Santa de 1987 o la del último estertor, el del general Mohamed Seineldín, el 3 de diciembre de 1990. Lo hacían en respuesta a las convocatorias a declarar judicialmente o por órdenes de prisión dictadas contra jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas.

La reacción militar ante la sucesión de requerimientos militares se halló con una respuesta callejera inesperada. Las gentes salieron esta vez de sus casas en protesta airada y amenazante, sin permanecer en la indiferencia con la que habían seguido hechos de fuerza similares en otras ocasiones del pasado.

Con la presidencia de Kirchner advino, en 2004, la segunda ola de revisión de los años de la dictadura, con encausamientos interminables. Los críticos de la segunda ola han denostado el énfasis puesto en el aprovechamiento de los derechos humanos como instrumento político.

Hubo otros desvíos en relación con la primera ola. Abundaron las acusaciones de negociados públicos durante la época en que Hebe de Bonafini manejaba como cosa propia la organización de Madres de Plaza de Mayo, tan heroica en otro tiempo en sus rondas de denuncia de la dictadura, los jueves, que llamaron la atención del mundo.

La intolerancia fue ganando a esas huestes antes admirables. Bonafini no se privó de nada: desde orquestar juicios delirantes a periodistas y escupitajos a sus caras en gigantografías montadas en la Plaza de Mayo hasta el agravio al Papa, con quien se reconciliaría al final. Otras figuras del elenco kirchnerista la emularon, pretendiendo usar a un Bergoglio que al principio se dejaría usar, después de haber desafiado su autoridad.

Quedaron así definidas dos olas por completo distintas: la que inauguró Alfonsín, entre sobresaltos institucionales inconmensurables, y la que llevaba el sello de los Kirchner y el de un nuevo Congreso que se congració con ellos al anular las leyes de punto final y obediencia debida.

La Corte Suprema de la Nación bendijo esa rectificación en dos fallos decisivos: “Arancibia Clavel”, sobre imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos, en el que los jueces Petracchi, Belluscio y Fayt votaron en disidencia, y “Simon”, que declaró la inconstitucionalidad de aquellas leyes promovidas por Alfonsín, con la sola oposición de Fayt.

Así comenzó a abatirse sobre el país la segunda ola, mucho más irresistible y arrasadora que la primera, menos equilibrada y más contaminada políticamente en la invocación de derechos humanos. Contuvo notas de espectacularidad como la orden de Kirchner, en una visita al Colegio Militar, de descolgar los cuadros de Videla y del general Reynaldo Bignone, último presidente militar.

Muchos se han preguntado si, en lugar de haberse humillado a Videla y Bignone, no se había maltratado al jefe del Ejército, Roberto Bendini, forzándolo, a la vista azorada de sus subordinados, a conducirse como un mayordomo.

El controvertido ciclo animado por el kirchnerismo ha llevado a 2824 la cifra de uniformados enfrentados con procesos judiciales. El número de fallecidos en cautiverio ha sido de 953, según datos de noviembre último de la Unión de Promociones de los militares.

Esta organización ha denunciado 173 situaciones en que las prisiones preventivas se prolongaron entre 11 y 15 años, más otras treinta que se extendieron por 16 años. Deja sin aliento tamaña aberración jurídica en un país en que se instauraba al mismo tiempo, en otros órdenes, una política garantista que ha sido en parte responsable del acrecentamiento del crimen común a diario y de una agobiante inseguridad pública.

Este ciclo parecería entrar en ocaso con la apertura de una nueva era, aunque aún es prematuro para ser asertivo sobre la índole de su evolución definitiva. La primera manifestación del último capítulo ha sido la designación del general Carlos Presti, militar ahora en disponibilidad dentro del servicio activo, como ministro de Defensa.

Por si alguien no hubiera advertido la significación del hecho, lo develó la línea del comunicado oficial con el anuncio de que se ha acabado el tiempo de la “demonización de las Fuerzas Armadas”. Milei ratificó días más tarde el giro de política.

Ha habido críticas al flamante nombramiento de Presti. ¿Quién recuerda, sin embargo, un ministro de Defensa o de Guerra desde la organización nacional que no hubiera sido militar hasta que el presidente Frondizi designó, al asumir en 1958, en ese ministerio al ingeniero y memorialista del radicalismo Gabriel del Mazo?

Siempre surgen nombres de militares, pero hubo, con todo, algunos civiles de notoria trayectoria en el Ministerio de Guerra en el siglo XIX: el tucumano Uladislao Frías, de forma interina, con Sarmiento; Adolfo Alsina y Carlos Pellegrini con Avellaneda. Pellegrini volvió a ser ministro con Roca (1885-1886). Aristóbulo del Valle acompañó por un brevísimo período, como ministro de Guerra y Marina, ramos que se escindieron en 1898, a Luis Sáenz Peña, y el ingeniero Guillermo Villanueva ocupó la cartera con José Evaristo Uriburu. En el siglo XX, Gregorio Vélez fue ministro con Roque Sáenz Peña, y Elpidio González y Julio Moreno con Hipólito Yrigoyen.

El aniversario del Juicio a las Juntas invita a unas últimas reflexiones. Recuerdo que hacia fines de los años noventa, como presidente de la asociación que nuclea a los diarios y revistas del país (ADEPA), admití que seguramente el periodismo podría haber hecho algo más para criticar las demasías de la dictadura. Ocurrieron, en rigor, hechos atroces como el secuestro de menores, sobre lo que poco o nada se sabía en aquella época, y a los que ninguna norma, entre todas las que analizamos, se atrevió a exculpar por la gravedad insólita del delito. Las Abuelas de Plaza de Mayo llevaban identificadas a mediados de año 140 personas que habían padecido como personas esa situación extrema.

Hoy, a la luz de la experiencia sobre demasías de otro signo de los últimos veintitantos años, me pregunto si no podríamos haber hecho más por la investigación y exposición de casos realmente controvertidos en la persecución de militares y personal de seguridad por razones fundadas en la defensa de los derechos humanos y en crímenes supuestamente cometidos hace más de cuarenta años.

¿Cuánto hemos indagado sobre la preservación del principio de legalidad en no pocos de esos casos? ¿0 sobre la admisibilidad que se ha otorgado a las nociones de cosa juzgada, de irretroactividad de la ley penal, o de prescripción, o en cuanto a la aplicación de la ley penal más benigna? ¿Hasta dónde las negatorias han sido justas en derechos fundamentales desde hace siglos en Occidente?

¿Hemos analizado lo suficiente el caso “Muiña”, de 2017, en que la Corte Suprema concedió en principio el beneficio de la ley conocida como 2x1, que había regido entre 1994 y 2001 y beneficiaba con el cómputo doble de años por cada uno en cautiverio? El peronismo se movilizó inmediatamente, logrando introducir una rectificación en aquella ley. La Corte, haciéndose cargo de la novedad legislativa, modificó en fallos posteriores su decisión original. Solo el juez Carlos Rosenkrantz mantuvo su voto.

El caso “Muiña” es señalado por los defensores de los represores encausados como el mayor escándalo jurídico de estos últimos años en la materia que nos ocupa. Impugnan también lo que a su criterio ha sido cuando menos una liviandad inaceptable: la aplicación de normas internacionales con olvido de que en el artículo 75 de la reforma constitucional de 1994 los constituyentes dejaron establecido que los tratados incorporados no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y las garantías por ella sancionados.

¿Qué decir de lo que viniera en gana sentenciar en algún momento a la Corte Penal Internacional, instaurada por el Tratado de Roma de 1982, que funciona sin que se hayan sometido después de tantos años a su jurisdicción y competencia los Estados Unidos, China, Rusia, India, Irán, Israel, Turquía…? ¿Qué decir cuando la Corte Suprema ha dejado en claro, en una no lejana doctrina, que ella es la última instancia en el país como intérprete de la constitucionalidad de las leyes y los tratados?

El presidente Alfonsín y la Cámara en lo Criminal Federal de 1984-85 han dejado, por el contrario, pocas preguntas abiertas. Entre ellos hubo, apenas, una leve línea de tensión, casi imperceptible. Alfonsín no pudo olvidar que gobernar y preservar el orden constituye, en definitiva, el objetivo esencial de la política entendida como arte de lo posible. El prólogo a El último liberal lo recuerda: la política mira el futuro, la Justicia el pasado.

Ambas partes cumplieron con sus papeles. Creo que aquellos jueces no olvidaron tampoco, en los catorce meses del juicio de 1984-85, las limitantes imponderables que gravitaban en aquel presente acuciante. Acaso se hayan situado en el desarrollo de su histórica labor en un punto intermedio del contrapunto que enfrentó en el siglo XVI a Lutero y Erasmo.

Malamud Goti y Rosler rescatan las distintas posiciones de ambos en sus conversaciones de El último liberal y quien esto escribe glosa el contrapunto con la mayor y audaz simplificación posible: Lutero pretendía aplicar la justicia, aunque el mundo se viniera abajo; Erasmo le dijo: bien, pero la misión de la Iglesia es preservar ante todo a su comunidad; y, agrego por mi cuenta, sumar cuantos fieles pueda catequizar.