Gil Roman, el elogio de Béjart

Entrega: habla el primer bailarín y codirector del Ballet de Lausanne, que debuta hoy en Buenos Aires.

1 minuto de lectura'

1 minuto de lectura'

Profundos ojos negros que lanzan miradas inquisidoras, sonrisa luminosa y una fuerte personalidad son las claves que saltan a la vista de Gil Roman, primer bailarín y codirector del Ballet de Lausanne que dirige Maurice Béjart. Había estado en Buenos Aires en la última visita del Ballet del Siglo Veinte, hace muchos ños. A los 36, casado con una bailarina, diez, este sagitariano continúa irremediablemente en el camino que comenzó a los 19, cuando, atraido por la imagen de Jorge Donn en varias fotos y luego, al verlo bailar, se aproximó a Béjart.

Quería ingresar en esa compañía y ser parte de las huestes del creador. Su background no era muy impresionante: estudios una academia en el sur de Francia, donde nació, y training en Montecarlo y con Rosella Hightower, en Cannes.

-¿Cómo es su relación con Béjart?

-Tomó mucho tiempo para que la relación se tornara estrecha. Cuando ingresé en la compañía peleábamos constantemente como un matrimonio. Jorge era mi guía y amigo, y el intermediario entre Maurice y yo. Béjart me sacó cinco veces de la compañía y yo volví otras tantas. Discutíamos porque yo quería sostener mis puntos de vista y no aceptaba lo que Maurice decía.Creo que la verdadera razón era que deseaba ser querido por él y estar más cerca suyo. Me encaramaba en mi posición de rebelde. Fue como un proceso de iniciación, muy difícil, pero en el que debían darse todos estos pasos. Yo nací, morí y renací a través de muchas pruebas, hasta conocerme y encontrarme a mí mismo. La danza no es algo exterior a mí;es mi vida, lo que soy: los progresos en ella son los que logro conmigo. Lo que me importa es el trabajo al costado del maestro. Es una suerte de retroalimentación: él me aporta todo lo suyo y yo hago lo mismo con lo que tengo en mi alma.

"Cuando bailo Donn está ahí"

Gil Roman fuma, como lo hacía, y mucho, Jorge Donn. No recuerda demasiado de Buenos Aires; sí, sus amplias avenidas y cielo ancho. El trabajo con Béjart es incansable y agotador, pero él lo toma como ritmo natural: en la danza está su oxígeno, a veces, con momentos sombríos, otras, luminosos. Pero, como reflexiona, nada es eterno. Lo mismo que las discusiones, que sigue teniendo con Béjart: es bueno porque así surge el crecimiento. Más allá de las peleas, Gil dice que el afecto entre los dos es inalterable.

-¿Qué espera de la danza?

-En realidad, no sé lo que quiero. Cuando era muy joven e ingresé en la compañía quería ser una estrella. Ahora quiero descubrirme a mí, porque no sé qué soy. Solo deseo estar allí, experimentar los papeles, bailar, continuar. En francés decimos que el yo tiene muchas facetas y no son las que cuentan, sino la esencia, el ser. Eso es lo que intento decubrir día a día.

-¿Tiene obras favoritas?

-Cada una me interesa para dar lo que tengo. Todo lo que palpo, huelo y experimento en la vida lo vuelco en el arte. Las cosas pasan por mi cuerpo y las traslado al ballet. No separo la vida del arte; están en simbiosis. Lo que muestro en escena no es algo que salga del intelecto o porque así lo pienso y ejecuto mecánicamente; es intuitivo. Vivo, absorbo y doy; yo sé que lo que tomo luego lo ofrezco. En todo caso, el ballet tiene su propia realidad, que es el eco de la vida.

-¿Fue Jorge Donn un guía en su carrera; que le trasnmitió?

-Tomé todo de él mucho y lo transformé para mí, de acuerdo a lo que soy. No sé lo que tomé o lo que me dio, pero sé que copiaba aquello que me gustaba, con lo que me avenía. Es decir, los gestos, lo él traducía yo lo incorporaba porque seguramente me identificaba con su sentir y expresión en la danza. Pero no soy un calco de Jorge ni me interesa. Uno toma de un artista lo que a uno le interesa para sí. Su guía, su visión me abrieron otras puertas para mi porpio arte.

-¿Qué es importante para usted, el pasado, el presente o el futuro?

-No pienso en el futuro, porque lo desconozco. Sí en el pasado que es el que germina el presente, aunque sea el pasado de hace una hora.

-A través de los años con Béjart ¿hubo obras que lo conmovieron más que otras?

-Maurice hace dos obras por año más las reposiciones. Y hice todo; sería interminable la lista. Pero la primera obra importante para mí fue Misa para el tiempo futuro, coreogarfía a la que me lanzó en el papel principal una semana antes del estreno. Maurice sólo me indicó por dónde debía ir y cosas elementales.Luego me dijo que yo debía inventar el resto. Se trata de un personaje que circula por el pasado, el presente y el futuro , en contacto con los cuatro elementos d e la Naturaleza, como en una suerte de iniciación, sin saber hacia dónde va ni en qué finaliza. Tampoco tiene respuesta del público, porque no existen momentos de resolución y el final, sin saludo, saliendo de escena sin más, no da mucho de apoyatura. De tal modo, el único camino para construir el persoanje y sus circusntancias fue trabajar desde mi interior, con mis experiencias. Sobre escena se genera la metamorfosis que, en todo caso, es el el objetivo del artista. Y yo lo hice así; es decir, en cada caso es de esta manera.

-¿Espera gratificaciones y reconocimiento a su labor?

-Uno espera gratificaciones a los veinte años. Después, en esta profesión se sabe que estar en el escenario es la recompensa inmediata, ya no hay espera. El momento de conocimiento no es voluntario; y lo importante es abandonarse a las cosas que pasan; aprovechar, como en las artes marciales, la fuerza del otro, de lo que sucede, para potenciar la propia.

-¿Concretan las creaciones de Béjart lo que usted busca en la danza?

- Sí, por cierto,Maurice utiliza la técnica clásica, pero la transforma para decir cualquier cosa. Otra importante cuestión es que Maurice está al servicio del ser profundo del artista; no somos meros elementos para ilustrar sus coreografías. Esa es la diferencia con otros coreógrafos. Para mí, no tiene un estilo definido; cambia de acuerdo a los intérpretes que tiene. Pero siempre parte del ser humano. Claro que me interesan otros coreógrafos, con diferentes modos de arribar a la danza:por ejemplo, William Forsythe, muy distinto a Béjart, porque él no trabaja para hacer que se exprese el intérprete sino para lograr una estética exterior. Por supuesto, amo a Pina Bausch. Ella está muy cerca de Maurice, ya también parte del los sentimientos, sueños y conflictos del ser humano.

-¿Qué representará en elteatro Colón y que papel interpreta en "El presbítero", la obra que se verá en el Luna Park?

-Respecto de lo primero, es algo muy lindo, porque en el Colón haré "Adagietto", de Mahler, que Maurice creó para Donn. Jorge me lo legó como un regalo de amor, aunque Béjart no quería que nadie lo bailara si no era él. Es una pieza muy importante para mí, que tiene una encadenamiento de pasos muy difícil pero que es uno de los dúos más bellos que se hayan realizado. Lo siento hondamente; cuando lo bailo, Jorge está allí. Respecto de "El presbítero", no hay un protagonista;tal vez yo represente al destino. Maurice ha tomado la idea del título de la canción de Queen, en contrapunto con la música de Mozart. También, la idea de la enfermedad y, en contrapartida, la juventud y su energía. No hay alusión al Sida, mal del que murieron a la misma edad Jorge Donn y Freddy Mercury, pero sí es la ligazón entre los dos personajes.

-¿Su interés en al danza está al lado de Béjart? ¿Cambiaría de compañía?

-Hay gente, como yo y otros bailarines, que se quedaron con Béjart porque el rapport es muy profundo.Otros pasaron, absorbieron lo que necesitaban y se fueron. Para mí, quedarme con quien me interesa es progreso; estar cambiando es tomar sólo lo superficial. Es como en una pareja de hombre y mujer que, a pesar de las peleas y de los embates, quieren construir el amor, lo verdadero, lo que tiene cimientos, más allá de lo efímero de la pasión. Hay que ir al fondo de las cosas, no importa cuanto tiempo lleve, para descubrir todas las posibilidades y oportunidades. Por eso sigo con Béjart.

- 1

2

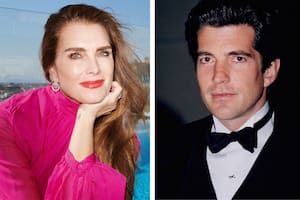

2De estrella de Hollywood a villana: la polémica por el retrato de Daryl Hannah en la serie sobre John F. Kennedy Jr.

3

3La determinante decisión de la Justicia que perjudica a Mauro Icardi y beneficia a Wanda Nara

4

4El momento que nadie esperaba: Ryan Gosling y Eva Mendes se mostraron juntos en público tras una década