Hermanas, hijas, madres

Mayores, menores, gemelas, biológicas, “del corazón”. Pocos lazos estrechan como los que se tienden entre hermanas. La distancia, en términos de kilómetros o de edades, no conoce de medidas exactas. Y puede que no sea esta una buena noticia para las hijas únicas, a quienes siempre les faltará aquello que las define, la fracción que no tuvieron.

Así como hermana, hija se es toda la vida, incluida la muerte. Son vínculos que no encuentran palabras para nombrar la ausencia. Uno no tiene exhermanas ni es una exhija como sí en cambio puede quedarse huérfana o viuda. En buena parte por eso cuesta a veces responder escuetamente y con seguridad a una pregunta sencilla como puede ser ¿y ustedes cuántos hermanos son? Yo digo cinco, aunque quedemos cuatro, y casi inmediatamente que pronuncio la “o” veo venir al peor fantasma de una hermana menor, ser la literalmente la última.

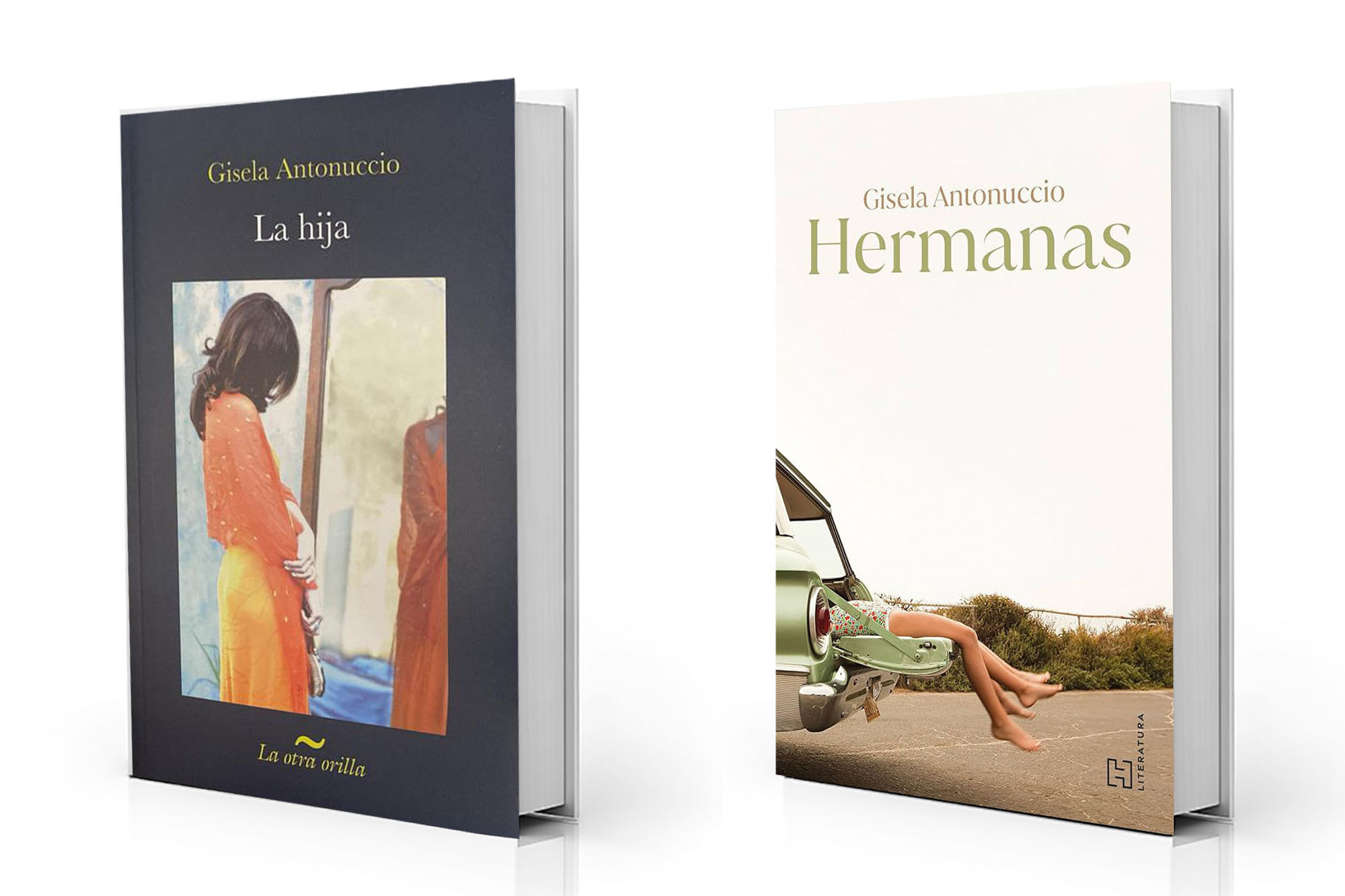

Escribo sobre hermanas e hijas porque, en ese orden –inverso al de su aparición–, leí las novelas de Gisela Antonuccio, escritora y periodista argentina que reside desde hace ya una década en Ciudad de México. Recientemente publicó Hermanas (Hachette), que por estos días está presentando en la Feria del Libro de Guadalajara. Cuando cerré el ejemplar en la página 300, busqué enseguida saldar mi deuda con La hija (Norma, 2008), sobre todo para seguir el hilo, o más bien comprobar si existía hilván en la forma que la autora tiene de narrar estas relaciones fundantes, cimientos de una vida, y que –en algunos casos– también pueden confundirse. Hay hermanas que son como hijas, hijas que son como madres.

¿Acaso Vane no brinda cuidados “maternales” a Lorena, aunque las dos sean las chiquitas de una misma madre? Hermanas narra en la voz de la mayor, la hija adoptiva de una pareja que tres años después de traerla de un pueblo de Calabria tendrá en Buenos Aires una beba biológica, cómo el tiempo transcurre de la infancia a la adultez para estas dos mujeres que renuevan sus perspectivas. ¿Cómo es ser adoptada y cómo ser huérfana? Es una novela sobre la entrega, sobre buscar el propio lugar y también sobre el perdón; conmovedora en sus entradas cortas, numeradas (65 más un epílogo), precisas. “Las palabras exigen valentía”, dice el padre de esta historia cerca del desenlace. Antonuccio tiene una regla tácita con las palabras, escribir prácticamente sin adjetivos, tal vez como deformación profesional de una periodista que hizo carrera como editora en una agencia de noticias, experiencia que también le dio buena letra para inventarle un trabajo a su protagonista, cuando vuelve a Italia para reconstruir su historia.

De esa “escritura distante”, falta de prejuicios, deviene un estilo sobre el que algunos de sus lectores –Claudia Piñeiro, Guillermo Saccomanno– sí adjetivan en solapas y contratapas, por ejemplo, cuando definen su prosa “concisa y contundente”, “sosegada”. Y viene así desde su primera novela, La hija. En esa historia, Marga despide a su madre en Malabrigo, tierra de cítricos en Santa Fe (¡qué desconsuelo un lugar con ese nombre para hacer un duelo!) y cumple, tal como fue su promesa, con todo el ritual: desde comprar el cajón –experiencia que nadie debería desearle ni a su peor enemigo– hasta velarla en su casa, cuidando que se vea tan hermosa como en vida. Sin embargo, lo que subyace todo el tiempo a ese relato de la muerte y sus operaciones es la relación madre-hija.

Leída en retrospectiva aparece una pequeña conexión entre las dos novelas. Cuando el maquillador de la casa de sepelios pide algunas fotos para darle al cuerpo de la difunta la belleza justa, la hija selecciona un retrato de su madre en Cosenza, el mismo lugar donde años más tarde la autora haría nacer a Vane.

“Si la gente te preguntara cómo era tu madre ¿qué dirías?”. La vida está llena de esas interrogaciones como soltadas al paso, que cuestan responder. A veces los libros también.

1

1“Si lo contás, te mato”. Cinco años de entrevistas, 40 horas de conversación y una amenaza recurrente: “Suárez Mason nunca se arrepintió de nada”

- 2

Solo un puñado de canciones eternas

- 3

A los 91 años, murió el poeta y traductor Julio Bepré

4

4“Diplomacia cultural”: desde Nueva York, un argentino busca globalizar el arte latinoamericano